2019年10月12~13日に東日本を襲った台風19号は、11月12日現在で死者95名、行方不明者5名という甚大な被害をもたらしました。山梨県では人的被害は出なかったものの、各地の道路や路線が寸断され、南アルプス市では国重要文化財の三恵の大ケヤキの一部が倒壊、国指定史跡石積出三番堤の一部が陥没するなど文化財にも大きな被害が発生しました。

今回の台風は大型で勢力が強く、接近前から強い警戒が呼びかけられていましたが、その一方で地元では「山に囲まれてるから山梨は大丈夫」や「災害少ないし洪水は起きないでしょう」との声も聞かれました。しかし、山梨県とりわけ南アルプス市はかつて暴れ川だった御勅使川や釜無川などの諸河川の洪水が数多く起きた土地で、最も水害に苦しめられてきた地域でした。そのため砂防や治水工事が積極的に進められ、現在の河川が整備されたていったのです。薄れゆく災害の記憶。今回のふるさとメールでは昭和34年山梨県に多大な被害をおよぼした台風7号と15号による市内の水害の記録をお伝えします。

昭和34年8月14日 台風7号

昭和34年8月10日に発生した台風7号は8月14日午前6時半ごろ静岡県の富士川河口付近に上陸、富士川に沿って北上し、7時半ごろに猛烈な暴風雨を伴って甲府盆地西部を通過、長野県諏訪方面に移動し、10時ごろには日本海へ過ぎ去りました。台風自体は中程度でしたが、最大風速は33.9m、瞬間最大風速は43.2mに達しました。県内での被害は死者は90名に達し、県内では明治40年以来の大水害と言われました。

南アルプス市芦安地区の被害状況

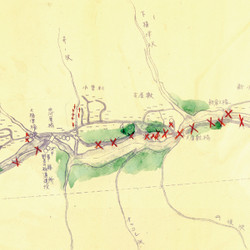

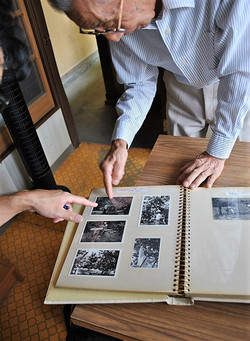

市役所に残された「第7号台風による被害図(以下被害図)」と写真、証言をもとに台風のその時にせまってみたいと思います。

【写真】旧芦安村 昭和34年水害範囲 (背景は昭和37年撮影航空写真)

【図】台風7号による被害図 芦安村-小曽利・古屋敷・新倉

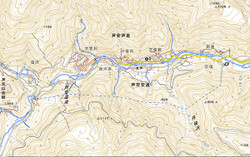

【図】芦安地区現代 現代

最も被害の大きかったのは西河原です。西河原橋の橋脚に流木や土砂が堆積し、行き場を失った御勅使川の流れはそこから南北両岸へ溢れ出し、御勅使川沿いの広い地域に大きな被害をもたらしました。南側へ溢れ出した洪水流は家々を押し流し、その濁流は東に進み、現在の芦安小中学校が建っている耕地へも被害をもたらしました。一方北側の洪水流は西河原の駐在所やバスの車庫を押し流しました。その結果、河岸が侵食され新設されたばかりの公民館が傾き、御勅使川の中洲に建てられていた望月商店などの家々まで巨石で覆われました。被害図を見ると、こうした流失耕地は緑色に着色され、御勅使川両岸に広がっていることがわかります。御勅使川だけでなく、山から流れ下る寺の沢の両岸では床上浸水の被害も記録されています。また被害図を見るとまず、道路が各所で寸断され、新倉橋や古屋敷橋などの橋梁が流失していることがわかります。上流の桃の木温泉へ通じる道から村内、そして下流へと通じる道路が多くの地点で決壊し、芦安が孤立した状況であること、復旧には相当な時間を有したことが考えられます。

【写真】台風7号 西河原 清水屋付近の作業

【図】台風7号による被害図 芦安村

小曽利地区に住む森本さんは、ロープを腰に巻き、仲間二人と御勅使川両岸を幾度も渡り、右岸、左岸と道なき道を進んで、甲府に救助を求めに行ったことを覚えているそうです。

昭和34年9月24~26日 台風15号(伊勢湾台風)

全県下で台風7号からの復旧が進められていた9月26日、超大型台風である伊勢湾台風が襲来しました。山梨全県にわたり、最大雨量487mm、平均最大風速29.8メートル、瞬間最大風速は37.2メートルに達し、山梨県での死者は15名、全国での犠牲者は5,098名にものぼりました。

気象庁 台風15号

南アルプス市芦安地区の被害状況

台風15号については、昭和34年9月28日付け山梨日日新聞の記事が詳しいため、その全文を引用します。

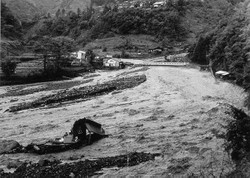

「芦安村、再び孤立 銀座通りは跡形もなし

中巨摩郡芦安村は御勅使川のはんらんでまたも孤立状態となった。小笠原署はこの実情をさぐるため二十六日笹本次長、小池警部補、市川部長ら五人を芦安に派遣した。一行は道なき山を越え御勅使川の激流を渡って往復し夕刻帰りついた。一行の調べによると、同村は五百ミリの雨と五十メートルの風のため七号台風の復旧工事が全部フイになったばかりでなく、みやげ品店が立ち並んだ”芦安銀座”は跡形もなく流された。これは上流の西河原橋にぼう大な土砂と流木がひっかかったため橋が砂防ダムと化し、水は二手にわかれて一方は野呂川林道事務所、芦安中学へ、一方は”芦安銀座”へと押しよせたためである。このため山交バス車庫、同宿舎、公民館、小笠原署警備派出所、貨物営業所、林道事務所宿舎、診療所、精麦所が流された。

また民家の流失九戸、全壊二戸があったほか営林区ジープ、オート三輪など自動車四台が濁流に呑まれた。中学校、林道事務所は三十度傾斜して流失寸前の状態にある。なお同村小曽利地内の寺の沢はいまだにぼう大な土砂を押し出して水勢をゆるめず、御勅使川本流もたえず瀬を変化させているので、こんご流失家屋はふえる見込みである。村民は相つぐ水魔のため恐怖のどん底におちいっているが、早くから安全地帯へ避難したため人的の損傷はなかった。村内には前もって十日分の食糧が運び込まれていたが、公民館に積まれていた二日分の米六百キロを流失した。なお南ア北岳方面には、三、四十人の登山者が登っているとみられるが消息は不明。」

【図】台風15号災害図 芦安村

【図】台風15号災害図 芦安村 芦安村-小曽利・古屋敷・新倉

以上の記事と「災害図」、証言から、台風15号でも西河原橋が埋まり、御勅使川が南北に溢れて大きな被害を及ぼしたことがわかります。西河原では南側に建てられた中学校が傾き、村内のほとんどの道路や新倉橋、古屋敷橋なども寸断され、再び孤立しました。台風7号と同じように寺の沢両岸にも被害がおよびました。

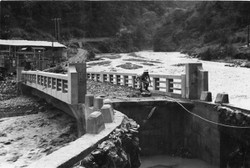

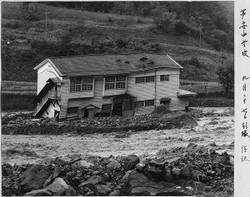

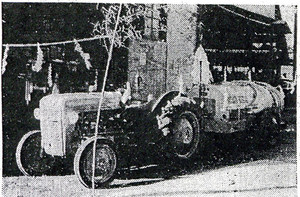

【写真】台風15号 西河原橋被災状況

【写真】台風15号 中学校被害状況

【写真】台風15号 被害後の西河原地区

【写真】台風15号 被害前の西河原地区

被災後陸の孤島となった芦安地区には4日間、ヘリコプターから米などの食料、毛布、足袋、石鹸など生活物資が投下され、再びの普及活動が始まりました。

【写真】台風15号 救援物資

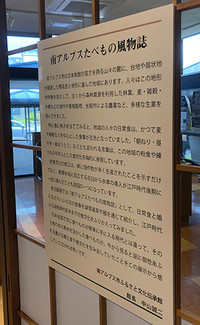

昭和34年から13年後の昭和57年8月2日、日本列島を横断した台風10号により旧芦安村では再び西河原橋が土砂や流木で埋まり、御勅使川が氾濫し、村内では堤防や道路など大きな被害を受けました。しかし注目すべきは、昭和34年、昭和57年の台風によって被った被害の中で、人的な被害がほとんどなかった点です。小曽利や古屋敷では台風などの大雨の時、眼前に流れる御勅使川に巨石や流木が濁流によって運ばれ、地鳴りとともに振動も伝わってくるそうです。御勅使川の脅威、水害の恐ろしさを肌で感じ知っていたからこそ、安全な場所に早めに避難し命を守ることができたのでしょう。災害の記憶、記録は痛ましさや悲しみを伴います。それでも、そうした記憶や記録は地球温暖化が進むこれからの時代を歩む私たちにとって、防災へのみちしるべになるはずです。

【南アルプス市教育委員会文化財課】