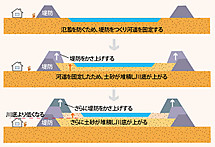

小正月と獅子舞

早いもので今年も半月が過ぎました。

昨日は小正月。南アルプス市内でも伝統の小正月行事が各地で行われ、道祖神場にはさまざまな美しいお飾りが登場しました。

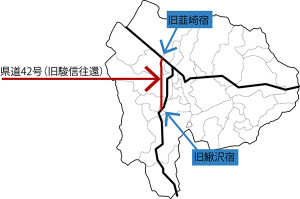

市内各地の小正月行事の様子や特徴は一昨年の記事でご紹介していますのでそちらも併せてご参照ください。山梨では小正月の行事が道祖神の祭典として行われることが多く、さらに、かつては獅子舞が付きものでした。今でも下市之瀬区や曲輪田区峯村小路では「ムラマワリ」といって全戸をまわり幕の舞や梵天の舞を舞う伝統が継承されておりますし、また、新婚や出産、新築などのようなお祝い事のあるお宅には家の中へで舞う「舞い込み」も行っています。上記の2地域以外では西南湖区でも行っています。ほかの地域でも、舞の種類は継承されなくてもとにかく獅子舞の恰好で村を廻るものや、鏡中條区や平岡区のように道祖神場へ獅子頭だけを供えるものなど、かつての名残を伝えている場所もあります。

その中でも、山梨県の無形民俗文化財に指定されている「下市之瀬の獅子舞」について、今回と次回の二回にわたって、現在の活動の様子や、市内随一を誇る長い継承の歴史をご紹介しましょう。

【写真】下市之瀬の獅子舞

県指定無形民俗文化財「下市之瀬の獅子舞」

まずは今年の様子をもとに、最近の小正月での獅子舞の様子からご紹介しましょう。

下市之瀬の獅子舞は現在「獅子舞保存会」によって継承・活動されています。区民全員が会員であり、舞手と囃子方の15、6人が主に活動を行い、区の役員が運営を支えています。小正月に行われる主要行事としては、主に、(1)ムラマワリ、(2)成人者を祝う会での出演、(3)どんど焼きの火入れの際の奉納などが挙げられます。かつては全て小正月の14日と翌15日に行われてきましたが、数年前より、成人式の開催日の変更に伴って、複数日にまたがって行われることも多くなりました。

ムラマワリ

今年の「ムラマワリ」は1月12日の朝9時、道祖神場で「幕の舞」、「梵天舞」を奉納して始まりました。道祖神には注連縄(しめなわ)が張られ、もう一組の獅子頭が飾られています。前部には「奉納 正一位道祖神」の幟が2本立てられています。

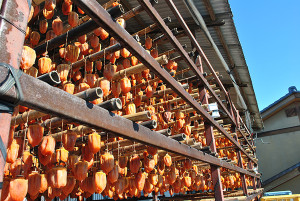

ひときわ目を引くのがご神木の梵天飾りで、色とりどりの梵天が刺さっており、地元では「フジノヤマ」と呼ばれています。梵天は道祖神祭りが終わると、子供クラブに渡り、子供たちが火伏のまじないとして各家の屋根に投げ歩きます。今年は20日に行うそうです。

【写真】道祖神場での舞の奉納

道祖神場での奉納が終わると、獅子頭二つを用いて、二班に分かれて約120軒の住宅すべてを回り、火伏せとして舞います。また、新婚や新築などのお祝いのお宅には玄関から獅子が舞い込んで座敷で舞い、最後に縁側から外へ向かって獅子頭を突き出す「舞い込み」が行われます。今年は4軒の家に舞い込みました。お祝いか厄年かなど、そのお宅の様子で演目を変えています。個人宅だけでなく、山の神(「道明」)、氏神、神明宮などにも寄り、最後は宗林寺で舞い納めとなります。小正月では休日ということもあり、「アトンメエ(後舞)」や太鼓を持つ役に地元の小学生たちが参加します。小さな時から地域の伝統と触れ合っている姿はほほえましいです。

かつて60軒ほどだった下市之瀬の集落も今では120軒とあり、舞い込みは継承されてきたものの、全戸を巡るムラマワリは昭和45年ころから中断していました。平成18年から2頭の獅子頭を用いてムラマワリが復活しました。

【写真】山の神(道明)での舞

【写真】「舞い込み」の様子

成人者を祝う会とどんど焼き

下市之瀬区では、市の成人式に合わせて新成人者が帰省する機会を活かして、成人式の前夜に「成人者を祝う会」が開催されます。新成人者をはじめ、高齢者から子供までが一堂に会しての催しで、地元の小学生たちによる余興などが催されます。その中で獅子舞保存会によって「幕の舞」「梵天舞」「三番叟」「八百屋お七」「梅川忠兵衛」などの獅子舞を含めた大神楽の諸芸も演じられるのです。

この催しはかつては宗林寺の本堂で行われてきましたが、平成8年から、新しくなった集会所で行うようになりました。

【写真】今年の様子

【写真】かつて宗林寺で行われたころの写真

また、どんど焼きは14日の夜7時にオコヤへの火入れとなり、火入れと同時に道祖神場で獅子舞が奉納されます。この時も「幕の舞」と「梵天舞」が舞われ、道祖神の裏手にある畑でどんど焼きが行われます。

【写真】道祖神場での奉納

【写真】どんど焼きの様子

これまで見てきたように、小正月行事で舞われる下市之瀬の獅子舞は、朝から村中の各戸や寺社を回る神事的な意味合いの強い獅子舞と、成人者を祝う会のように余興的・娯楽的な上演の2面的な構成があることが分かり、その両方が、技術の伝承とともに上演する機会も含めて現在まで受け継がれていることが貴重といえます。

さらに、この下市之瀬の獅子舞の舞自体の特徴や、一体いつから行われているものなのか、その由緒について地区に伝わる史資料を通して、次回紐解いていきたいと思います。

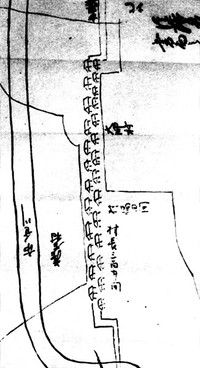

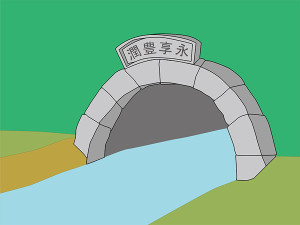

【写真】舞台幕 左側に「青年永盟社さん江」の文字が読める

上に示す写真は、集会所など屋内で上演される際に使用されている舞台幕です。ここには、かつて小笠原の宿場などにあった商店名などが連なり、歴史が伺えます。さらに横には「青年永盟社」とあります。この青年永明社こそが、下市之瀬の獅子舞の継承と切っても切り離すことのできない存在なのです。

次回紐解きましょう。

※写真には過去のものも含まれています。

【南アルプス市教育委員会文化財課】