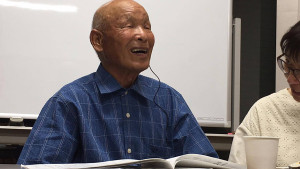

平安時代の『古今和歌集』に「君すまば甲斐の白嶺のおくなりと雪ふみわけてゆかざらめやは」と詠われた、雪を頂く南アルプス連峰と、そのふもとに広がる南アルプス市。その南アルプス市を代表する俳人、福田甲子雄(きねお)。その作風は、ふるさとの自然と生活に根ざした風土性にあるといわれます。彼が生まれ育ったふるさとは、現在の山梨県南アルプス市飯野。ついひとむかし前までは白根町飯野でした。

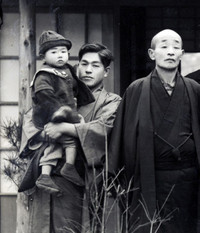

【写真】福田甲子雄(乾燕子氏撮影『今-KON-』創刊号所収)

よく「ふるさと」と一口に言ってしまいますが、彼の場合だったら生まれた地区である飯野(旧近世村落飯野村)、白根町(平成の町村合併前の旧町村)、南アルプス市、山梨県・・・と、人は同心円状に重なる複数のふるさと意識を己のアイデンティティーの中に内包しているものです。

その中で、昭和2年(1927)に生まれ、平成17年(2005)に没した彼が、平成15年(2003)の4月1日に6町村が合併して誕生した「南アルプス市」というなんとも斬新な自治体の名のもとにあったのは、その最晩年のわずか二年あまり。この間に彼が「南アルプス市民」という実感を持ちえたかどうかわかりません。

町名の消ゆるふるさと万愚節(※万愚節=エイプリルフール)

しかし、その名こそ斬新でしたが、甲府盆地西部一帯を占めるその領域は、近世に成立した山梨独特の行政区分「九筋二領(くすじにりょう)」でいうところの巨摩郡西郡筋(にしごおりずじ)にほぼ重なり、かねてから一体として捉えられてきた地域でした。

したがって、甲子雄が南アルプス市民としてのアイデンティティーを獲得していたか否は別にして、この地域に生きる多くの人々(おそらく福田甲子雄も)が、漠然と、しかし根強く「西郡(にしごおり)」という領域アイデンティティーをもっていたことは、少なくともある年齢以上の山梨県人にはわかってもらえることと思います。

一方で、一体の領域を持ちながら、実は多様な地形からなる西郡では、それぞれの地形を、山岳地帯の山方(やまかた)、山麓地帯の根方(ねかた)、扇状地上の旱魃地帯である原方(はらかた)、氾濫原などの水田地帯である田方(たかた)と、それぞれ分けて呼びならわしてきました。そして、このような多様な地形に根ざした人々の暮らしは、西郡という一体の意識をもちながらも、それぞれの地勢特有の自然に対峙し、それを克服する中で、個性ある風土を紡ぎだしてきました。今回からは、甲子雄の詠んだふるさとの自然と生活に根ざした佳作を手掛かりに、そんな西郡(=南アルプス市)の風土を振り返ってみたいと思います。

◆

まずは、彼が生まれ育った原方。そこは急峻な山岳地帯の山肌を削りながら流れ下ってきた御勅使川が造りだした東西7.5km、南北10kmに及ぶ砂礫の大地。御勅使川が山を削り運んだ砂礫の厚さは、所によっては100mを越えています。そのため、流れ下ってきた河川や降雨は地下深く浸透し、扇状地の上は、近年まで飲料水にも事欠くほどの大干ばつ地帯でした。

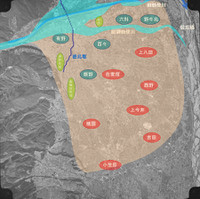

一方で伏流した水は扇端部で湧き出し、弧状に連なる湧水帯を形成して、そこが水稲耕作の伝播とともに、人々の暮らしの中心となっていきます。南アルプス市の遺跡分布を見れば、現在でもその湧水線に沿って弥生時代以降の遺跡が濃密に分布していることが分かります。【図1】

【図1】 南アルプス市の地勢と遺跡分布

この湧水帯にある加々美地区の法善寺の住職でもあり、俳誌「雲母」の代表的な俳人でもあった今村霞外(かがい)に次の句があります。

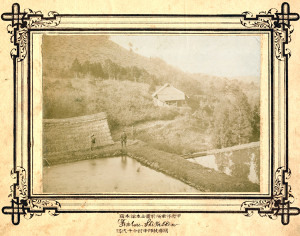

故郷の噴井ぬくとき睦月かな

法善寺境内のこの噴井(ふけい=勢いのよい湧き水)は、弘法大師が湧かしたとの伝説もあり、平安時代末には甲斐源氏加賀美遠光がこの湧水を囲んで館を構えます。神聖な湧水として、おそらく2000年以上にわたってこの地を潤してきたことでしょう。

【写真】法善寺の噴井

原方地域、つまりは扇状地上の開発が、本格的に始まるのは平安時代の9世紀中頃。扇状地末端で力を蓄えた人々や、中央、地方の有力者などよる総合開発が試みられたことが、発掘調査の成果からわかっています。その開発手法のひとつが、扇状地上の干ばつ地帯にも適応した牛馬の飼育=牧(まき)の設置でした。後に八田牧(はったのまき)と呼ばれる牧の中心的集落であった「百々(どうどう)遺跡」からは、発掘調査の結果、多様な遺物とともに牛馬の骨が100体以上出土しています。

【写真】百々遺跡出土の馬の骨(平安時代)

遺跡掘る北吹く底に馬の骨

八ヶ岳おろしの吹きすさぶ中、甲子雄が見た馬の骨は、平安時代に牧という手法で扇状地の開発を試みた、祖先たちのフロンティアスピリッツを象徴する遺物だったのです。

◆

八田牧が、おそらくは御勅使川の水害によって廃れたあと、扇状地への次のアプローチは、江戸時代初期期の用水開削でした。寛文10年(1670)に開削されたこの用水、「徳島堰(とくしませぎ)」によって、多くの水田が拓かれ、飯野新田、曲輪田新田など新しい村も生まれました。しかし、この試みを持ってしても、この広大な扇状地全体を潤すことはできず、徳島堰の通水によってもなお、水を得られなかった扇央部の七つの村は原七郷(はらしちごう)と呼ばれ、近年まで「原七郷はお月夜でも焼ける」と称されるほどの干ばつに苦しみ、戦後水道が整備されるまでは「ため池」がたよりの飲料水にも事欠く状況でした。

【写真】徳島堰

【写真】徳島堰で潤った村(青色)と原七郷(赤色)

【写真】原七郷のため池(上八田)

原七郷篠つく雨も喜雨のうち

石神になる旱魃の続くとき

しかしそのような中でも、人々は砂礫の大地を耕し、粘り強く糧を得てきました。

畑の石拾ひ拾ひて薯を植う

男は耐へ女は忍ぶ北おろし

因みに、御勅使川扇状地上でよくみられる農具、「野牛(やんぎょう)」や「夫婦犂(めおとすき)」は、これまで扇状地の砂礫、粘土といった重い土を起すため、この地域特有の農具として発達したと考えられてきましたが、最近の研究では、その形状や形質から、そのルーツが古代朝鮮半島にあった可能性が指摘されています。南アルプス市域が属していた古代「巨麻郡」は、その名(コマ=高麗)のとおり、西暦688年の高句麗滅亡の際に、朝鮮半島から日本に渡った難民が入植した地域のひとつと推定されていますが、その時彼らが持ち込んだ農具が「野牛」や「夫婦犂」の原型だというのです。民俗学の立場からは、9世紀の「牧」の開拓前に、この地に開拓の烽火が上がっていたことが指摘されています。

【写真】野牛(やんぎょう)

【写真】夫婦犂(めおとすき)

◆

甲子雄の生まれ育った飯野地区(旧飯野村)も原七郷のひとつ。戦後スプリンクラーの整備により、桑畑は果樹園に変わり、水道が引かれいつでも喉を潤すことができるようになりましたが、砂礫の大地であることに変わりはなく、しばしば昔の面影が顔を出します。

救ひなき茄子に水かけ旅に出る

(次回に続く)

※ 本稿は、福田甲子雄を記念して行われている「花曇ふるさと俳句大会」の第3回大会において文化財課職員田中大輔が行ったの講演「俳句の生まれる風土―甲子雄の愛したふるさと―」およびその後、同句会を主催する「今」俳句会の機関紙2003年夏(第2号)に掲載された同名の講演記録の一部を再構築したものです。

※※ 特にことわりのない場合、引用句はすべて福田甲子雄の作品です。

【南アルプス市教育委員会文化財課】