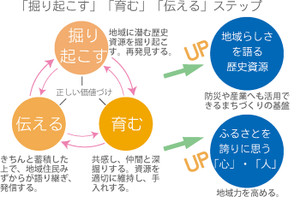

〇博のスタートアップシリーズも今回で4回目となりました。前回は、「掘り起こす」「育む」「伝える」ステップのうち「掘り起こす」ということについてご紹介いたしました。なにも、凄いものをみなさんで調べるということではなく、当たり前にある物事について「気づき直す」ことであることが伝わったことと思います。

今回はその中で、文化財課が始める「掘り起こす」調査についてご紹介したいと思います。はじめて読まれる方はぜひ以前の号も合わせてお読みください。

前回、掘り起こすにはフィールドワークやワークショップで地域を見つめ直す必要があることをお伝えしました。

そのためにも、まずは地域の皆さまとともに専門家の目も加えながら地域にどのような歴史資源が存在するのか洗いざらい確認する必要があります。

洗いざらい調査することを専門的な言葉で「悉皆調査(しっかいちょうさ)」と呼びますが、これらは専門的な立場として、文化財課が主体として地域の方にご協力いただきながら調べてゆくもので、早速今年度から本格的に開始します。この詳細については次回以降ご紹介します。

さて、今年度からの本格的な取り組みに先立って、市では2年間にわたり準備作業をしてきました。その中で、洗いざらい調べるためにはこんなものも「地域を語るヒント」になるということを、さまざまな分野の専門家の先生にお教えいただきました。

【写真】ふるさと〇〇博物館勉強会 鏡中條フィールドワーク

【写真】ふるさと〇〇博物館スタートアップツアー(平岡) 建造物の専門家から説明を聞き、建物を見上げる参加者

ここでは、特に「建物」について、まちめぐりをしながら何気ない風景の中にあるちょっとした歴史の「見つけ方」をご紹介したいと思います。

建物を見るにはもちろん専門的な知識があると、技法だとか、年代だとかがわかって、ただ歩くのにも楽しさが増えるかもしれません。でも、そのような専門的な知識だけじゃなくても、歩きながら「あれ?」とか「なんか不思議だな?」と気づくことが大事かもしれません。

この写真は平岡の路地に佇む土壁の立派なお宅です。でも、よくみると壁に見える梁などの木材が不思議な感じがします。その謎を紐解くと、このお宅がきちんと長く使えるよう手を加えてきたことや、もともとはこんな営みをしていたのかなということが見えてくるのです。この壁から、このお宅の、そして地域のストーリーが見えてきます。

この壁、良く見ると使われている材木の色が濃い材と薄い材の2種あることに気づきます。これ、今で言うところのりフォームの痕跡でして、もともと真ん中の柱の頂上から濃い色の木材の先端を結ぶように急勾配で垂れていた藁葺か草葺の大きな屋根であったもの(白川郷の合掌造りなどをイメージすると近いかもしれません)を、2階に部屋を作る改修を行い、新たな部材を足し、壁を立ち上げ、屋根の勾配をゆるくしたものと思われます。

【写真】とある民家の外壁

【写真】かつて屋根があったとみられる箇所にラインを加えてみました

このような姿の大きな屋根を持つお宅はかつては養蚕をされていたでしょうし、積雪にも対応されていたことが読み取れます。しかし、その後養蚕もされなくなった頃に改修されたのでしょうか。この地域の産業の歴史も見えてくるのです。

このように、家の改修の変遷が見てとれるお宅はまちなかを歩くと結構目にするものです。

ただし、古くからある建造物はこのように上手に保たれているものばかりではなく、老朽化によって、解体が進んでいるのも事実です。

かつて、国道52号線にあって地域のランドマークとして知られていた「三階屋」も老朽化による危険回避のために解体がなされました。なにもここだけでなく、ここ数年でいくつもの建造物が危険を回避するために解体されてきました。危険を回避することはやむを得ないことですが、解体はいくつかある選択肢の一つといえ、ある見方をすればこの選択は「地域らしさ」が失われていくようにも思えるのです。

【写真】在りし日の「三階屋」(南アルプス市飯野)

【写真】桃園にあったこまの農協の土蔵。改修して現役として活用されてきたが昨年解体された

そのようなこともあり、今年度から実施する悉皆調査では「建造物」の分野も調査します。市内にどのくらいどのような建造物が存在するのかを把握する作業です。

これまでの活動により、普通に住まわれている建物の価値が再発見され、文化財に登録された例もあります。

下に示した写真は2軒とも高尾地区にある民家で、昨年、国の審議会で文化財登録することが答申されています。これらも、ただ通り過ぎればそれで終わってしまうのですが、建物の趣などから、「あれ?」って気づき、より調べてみるとその家の歴史や地域の歩みが見えてくることがあるのです。

建造物はまちなかを通れば必ず目にするものですから、地域らしさを多いに語ってくれるものともいえます。

【写真】高尾地区にある御北穂坂家 現在も住まわれているが、国の登録文化財へ答申が得られている

【写真】高尾地区にある御西穂坂家 現在も住まわれているが、国の登録文化財へ答申が得られている

【写真】御西穂坂家の屋根内部 表からは分からなくても、中に入ってみれば藁葺の様子がわかる

次回、文化財課が行う悉皆調査についてさらに具体的に踏み込んでみたいと思います。

【南アルプス市教育委員会文化財課】