縄文ブームふたたび

先月ご紹介した「サル」の土製品、実は新年を迎え、全国の新聞で紹介されています。

新年の特集企画「干支の日本史」というシリーズが全国の地方紙の企画として連載され、その第1弾が鋳物師屋遺跡のサル特集なのです。

今、ふたたび縄文文化に注目が集まっているようですね。テレビや新聞、ラジオなどで縄文や土偶に関する番組・コラムなどが続々とスタートしています。

【写真】鋳物師屋遺跡の円錐形土偶「子宝の女神 ラヴィ」とサルの土製品

その象徴ともいえるイベントが昨年行われています。全国の土偶キャラクターの頂点を決めるインターネット投票「全国どぐキャラ総選挙」です。皆さんの記憶にもまだ新しいかもしれませんが、そこで優勝したのが南アルプス市鋳物師屋遺跡の円錐形土偶「子宝の女神 ラヴィ」なのです。全体の26%を占める得票率の高さは主催者もまた土偶評論家も驚き、地域の方々による地域の資源を盛り上げようという姿勢が称賛されています。

このイベントへの「立候補」は、この取り組みを通して、地域の方が、地域の歴史文化を見つめなおし、新たに興味をもたれるであろう方々を巻き込みながら、結果として「地域愛」を育む効果を目指したものでした。

今では教育委員会の壁には懸垂幕が掲げられ、キャラクターはイベントで引っ張りだことなり、今では辞令をもらい健康増進課の少子化対策担当でもあるのです。

【写真】教育委員会の壁に設置された懸垂幕

【写真】市長より辞令を受ける「子宝の女神 ラヴィ」

子宝の女神 ラヴィ

「子宝の女神 ラヴィ」という名は、このキャラクターだけの名前ではありません。キャラクターの元となった「円錐形土偶」そのもののニックネームでもあるのです。

全国の有名な土偶には学術的な名称とは別に親しみを込めたネックネームがついています。最初の国宝土偶で長野県棚畑遺跡の土偶は「縄文のヴィーナス」と呼ばれています。

鋳物師屋遺跡の円錐形土偶は、2か年にわたって一般の皆さんからニックネームを募集し、昨年の夏に行われた最終投票によって選ばれたもので、1位の「ラヴィ」と2位の「子宝の女神」を組み合わせたものなのです。

ニックネームの募集にも一定のルールがありました。それは、実物を必ずご覧いただいたうえでの応募・投票としたことでした。つまり、この土偶からは、「子宝」・「女神」・「ラヴィ(フランス語で「命」)」というキーワードが連想されたということだと思います。

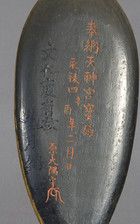

「子宝の女神 ラヴィ」は、市内下市之瀬地区に所在する鋳物師屋遺跡から、平成4年~5年にかけて行われた発掘調査で発見されたもので、ほかの205点と合わせて国の重要文化財に指定されています。

【写真】二人の「子宝の女神 ラヴィ」

子宝の土偶? ラヴィの表現

全国で発見された土偶は15,000点以上といわれ、そのほとんが、頭部だけ、脚部だけといった一部だけが発見されるのに対し、この土偶は全身が残る非常に珍しいものと言えます。表面に朱が塗られていたようで、目元などの深みのある箇所には塗料が残存しています。その色からも、祈りの対象だったことが想像できます。

大きく膨らんだそのおなかには新しい命が宿り、左手はその命をいたわりあてがっているように見えます。出産間近なのでしょうか、右手は腰を抑えており、現代の妊婦さんの姿と全く同じ姿です。また、胸の表現の中央には体の中心を示す正中線が見え、おへそが出べそになっているなど、様々な特徴によって妊婦さんであることを表現しているのです。

安産を願ったのでしょうか。現在よりももっと人間と自然が近しい存在だった時代です。お母さんの命を懸けての出産に、願う思いは大きかったことでしょう。

【写真】「子宝の女神 ラヴィ」

日本縄文文化の「顔」

5000年前の「祈り」が表現されている「子宝の女神 ラヴィ」の姿は世界中の人々を魅了しています。

これまで国内の展覧会や図鑑などには必ずと言ってもよいほど登場していますが、海外の博物館にも貸出されているのです。しかも、世界最大の博物館とされる「大映博物館」には2度も貸し出されているのです!

[海外展への出張歴]

平成7年 イタリアローマ市立展示館

平成9年 マレーシア国立博物館

平成13年 イギリス大英博物館

平成14年 韓国国立中央博物館

平成18年 カナダ国立モントリオール博物館

平成21年 イギリス大英博物館

【写真】大英博物館での展示の様子

女神像・・・仕草のある土偶

全身の残る土偶でも、その多くはいわゆる「やじろべえ」のような姿のものばかりで、「子宝の女神 ラヴィ」のように仕草を見て取れる土偶は少ないのです。山梨県の釈迦堂遺跡ではまさに赤ちゃんが顔を出している瞬間の土偶があるなど、しぐさのある土偶に共通するテーマは「命」「出産」「子育て」といえるようです。他県の遺跡ですが、お母さんが赤ちゃんをおんぶをしたり抱っこをしている土偶もあるのです。

【写真】北原C遺跡の土偶

上の写真は市内「北原C遺跡」から出土した土偶(あるいは土器の一部としての土偶状の装飾)です。

やはりおなかには胸の表現がありますので「お母さん」を表現しているように見えます。しかい、顔はいかがでしょうか。上向きの低い鼻につりあがった細い目、まるで生まれたばかりの赤ちゃんのように見えませんか。実は全国の土偶のお顔には赤ちゃんや幼い子供をほうふつさせるものが多いのです。ということはこの土偶は赤ちゃんの顔とお母さんの体を組み合わせたもの・・・やはり、「命」や「出産」をイメージした偶像といえるのかもしれませんね。

縄文人の願う心や感性は偉大ですね。現代とは違い、より、「自然」と寄り添った時代だからこそ、人間らしい暮らしや、自然や命に祈る心が育まれていったのかもしれません。

冒頭に、今ふたたび縄文ブームが起きているとお伝えしました。きっと、今を生きる私たちがお金を出してでも得ようとしている、エコな暮らし、自然と寄り添った暮らし、ロハスな暮らしを、縄文文化に見出しているからなのかもしれませんね。

そんな縄文文化の代表といえる土偶たちがいる南アルプス市、そして山梨県。まさに未来を考えるきっかけは足元のすぐそばにあるのかもしれません。

平成28年1月15日。本日も南アルプス市のふるさと文化伝承館では「ベイビークラブ」が開かれています。縄文展示室で、命の象徴である「子宝の女神 ラヴィ」に見守られながらベイビーマッサージなどを通して母と子の命の絆を深めるゆったりとした時間を過ごしていただいています。

南アルプス市の歴史資源から、きっと素敵な未来を育むことができるものと信じています。

【写真】ベイビークラブに集うみなさん

縄文ブームが再びというタイミングではあるのですが、今回でこの縄文シリーズは一旦お休みします。また少し間をあけて再開する予定です。おつきあいいただきありがとうございました。

【南アルプス市教育委員会文化財課】