江戸時代から明治時代にかけて、市内には浅野家などの藍玉商から藍玉を購入し、藍染めを生業とする紺屋が数多く存在していました。今回は、かつて市内の藍染めの担っていた紺屋に焦点をあててみたいと思います。

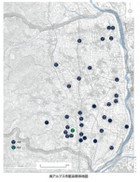

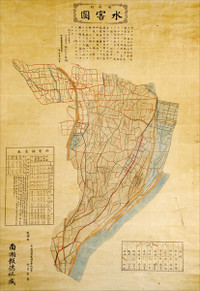

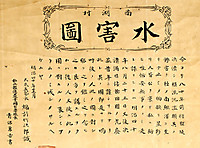

これまで紹介した浅野家の史料や地域での聞き取り調査から、現時点でわかった市内の紺屋を地図にしたものが第1図です。多くの旧村で1軒は紺屋が存在していたことがわかります。その中で、南アルプス市寺部の紺屋、塚原家に注目してみましょう。

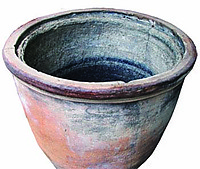

塚原家は家伝では幕末から明治時代まで紺屋であったとされ、現在でも近所から「コウヤ」と呼ばれています。藍甕が並ぶ工房は取り壊されすでにその姿を見ることはできませんが、工房跡の庭先には、地中に埋められた藍甕が一つだけ見つかっています(写真1)。それは前回ご紹介した古市場の紺屋井上家染物店に残されているものと同じ素焼きの大甕です。この藍甕を調査した結果、中から瓦や置きカマドの破片、さまざまな日常食器などが発見され、工房を取り壊した時に不用品として埋められた状況が明らかとなりました。埋められた藍甕は、明治から大正にかけて人工染料の流通などの影響から日本全国で激減した紺屋の歴史を映し出しているようです。

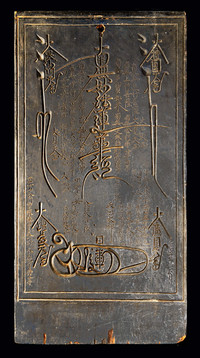

塚原家の西側には「金比羅山の石塔」が建てられています(写真2)。石塔の背面を見ると「寺部紺屋(☆ネヘンに巳)之」と刻まれていました(写真3)。紺屋の商売繁盛を祈願し、その信仰を集めていた香川県金毘羅宮に参拝したことを記念して建立されたことがわかります。家伝にも、はるか四国までお参りに行った話が残っています。

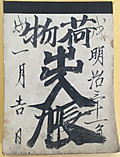

さらに塚原家には、木造の厨子に納められた愛染明王の御札が、今も祀られています(写真4)。愛染明王は「藍染(あいぞめ)」が「愛染(あいぜん)」に似ていることから、江戸時代から全国各地の紺屋の守護仏として信仰されてきました。小笠原で紺屋を営んでいた三井家でも、その信仰の記憶は失われていましたが、愛染明王の掛け軸が残されていました(写真5)。こうした資料から、紺屋の愛染明王信仰が、市内にも広がっていたことがわかりつつあります。

大正時代以降、市内の紺屋は減少し、手染めを行う紺屋は古市場の井上家1軒だけとなってしまいました。紺屋を営んだ家も建て替えが進み、藍甕を埋めた工房はもちろん、道具や紺屋だった記憶さえも失われ、「コウヤ」という呼び名だけが残る家がほとんどです。しかし、塚原家や三井家のように、失われた藍染めの歴史を宿す資料が、市内にもまだ残されているはずです。

【南アルプス市教育委員会文化財課】