第2審 東京控訴院

第一審に完敗した鏡中条村は、同じ轍(てつ)を踏まぬよう控訴審に先立ってまず上京し、政治家や法律の専門家などに広く指導を仰ぐなどして周到な準備を進めます。

訴訟全般については芳野世経(東京市会副議長)に指導を仰ぎ、水利土功会の疑問については松田秀雄(東京市会議員)、契約の問題については瀧澤信次郎弁護士に意見を求め、その上でさらに、弁護士であり法学博士でもあった鳩山和夫に相談しています。ご存じのとおり、鳩山和夫は、第52~54代内閣総理大臣鳩山一郎の父、第93代総理大臣由紀夫の曽祖父にあたる人物です。

満を持しての提訴は明治24(1891)年6月(日付不明)。

鏡中条村の村長は、三木から北村荻右衛門に代わっています。

鏡中条村側の弁護士は鳩山和夫と瀧沢信次郎が務めることになりました。

控訴に際して今度は、この水防に立会い、費用を要したことを証言できる者として、中巨摩郡役場の書記土木課員新谷旨備を証人採用するよう求め、同人の証言により別に提出する費用明細を証明することとしました。

対する南湖村も村長は安藤から大木省三に代わり、こちらの弁護士は、政治家、俳人としても知られる角田真平(竹冷)と、彼に近い関係にあった有泉義行が務めることとなりました。

控訴審における鏡中条村の主張は、南湖村が請求を認めないのであれば、認めない理由を証明し、すなわち反証すべきである。また旧来の契約がある場合は、必ずしも水利土功会規則に拠らなければならないことはないはずで、旧来の契約があることを推知しながら、棄却した一審の判断は不当である。というものでした。

これに対し、南湖村は、将監堤の水防には関係していたが、それは「旧事」のことであり、いまは全く関係ない。このような水防工事が行われたかどうかも知らなかった。南湖村がこの将監堤に関係ないことは「水利土功会」を開設していないことからも明らかであり、下流の村が水防費を負担すべきというなら、(古来より影響があるとされる)下流の13か村で水防費を負担すべきであって、南湖村のみを相手取って訴訟を起こすのはおかしい。というものでした。

その上で、南湖村側は、南湖村はそもそも訴訟の相手として「訴えられる資格」はなく、鏡中条村にも「訴える資格」つまり、双方に当事者能力がないことを確認する中間判決(※1)を控訴院に求めたのです。

この中間判決請求に対して、鏡中条村は抵抗しますが、結局はこれを踏まえた(中間)判決が明治24年11月6日に出されています。これは、鏡中条村にとっては、またしても意外なものとなりました。

「被控訴人(南湖村)ハ本訴相手方タル資格ヲ有スルモノニ非ルヲ以テ控訴人カ被告人ニ対する訴ハ之ヲ棄却ス」つまり、南湖村が主張したとおり、南湖村はそもそも「訴えられる資格」、当事者能力がないというのです。

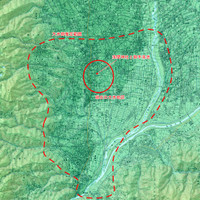

裁判所の判断はこうです。発端となった明治22年(1889)の水防について、水防費を分担する根拠は、旧来の契約である。仮にこの契約が有効であったとしても、しかしその請求は、あくまで従来の水防組合契約によって為されるのだから、その相手方もこの契約による者(西南湖村・和泉村)であることが必要である。しかし、今回請求の相手となり、訴えられた南湖村村長は、西南湖村、和泉村に東南湖村、田島村・高田新田を加えて成立した「新」南湖村の村長であり、契約村部分のみの代表ではないので「訴えられる資格」はない。契約村は、あくまで(今は存在しない)西南湖及び和泉両村であるので、この2村を相手にするならともかく、今の南湖村村長に対して訴えを起こすことはできないというのです。

そうなると、同様に、契約村である「旧」鏡中条村が訴えを起こすことは可能だが、下今井村を合併した「新」鏡中条村の村長は、旧鏡中条部分のみではなく、下今井分をも含んだ領域を代表する者なのだから、契約村とイコールではなく、そもそも訴えを起こす資格もないことになってしまいます。

この中間判決をもって控訴審は終了し、鏡中条村の求めた、費用明細を証明するための中巨摩郡役場の土木課員新谷旨備への証人尋問も行われた形跡がなく、まさに「門前払い」となりました。

これは、いうならば平成15年(2003)に6町村が合併して誕生した南アルプス市おいては、市長は合併前の旧町村が行ったことに関する責任はとらなくてよいと言っているのと同じで、現在の感覚からすると何ともおかしいわけですが、事実この時はこのような判断が下っているのです。

一審で敗訴。控訴審でも敗訴。今回も旧来の契約が有効であるか否かや、水利土功会の太政官布告の解釈など自らが求める本質的な議論にすら至らず、しかも門前払いを食らう形となった鏡中条村。ここで諦めることは到底できませんでした。 鏡中条村の次の一手やいかに。(つづく)

※1 中間判決(ちゅうかんはんけつ):民事訴訟において、独立した攻撃防御方法その他中間の争いについて裁判をするのに熟したとき又は請求の原因及び数額について争いがある場合における請求原因について裁判をするのに熟したときに、裁判所が下すことができる判決をいう(出典:Wikipedia)。今回の場合は、請求権、被請求権の有無(=請求の原因)を確認するために行われたもの。

【南アルプス市教育委員会文化財課】