とらちゃん:芦安出身の女子高生。美人顔。歴女でもある。曽我物語のヒロイン虎御前とかかわりが・・・。?

だいちゃん:加賀美出身の女子高生。かわいいが天然とも言われる。甲斐源氏加賀美遠光の

とら:先月は30℃もあったのに。11月急に寒くなったわ。紅葉が進んできれいだけど。

だい:いいね。紅葉見に行こうよう!

とら:ますます寒いわ。でも今月もハートに火をつけて、行くわよ。

だい:歴女の車輪眼にかけられたみたい。おもしろくなってきたわ。

とら:昭和27年に県が野呂川の水利権をはっきりと認めなかったってところまで話したわよね。7月13日の会議で天野知事は「300年間水利権を確保したって言うけれど、明治に一応県知事の許可を得たとはいえ、ただ眺めてきただけの権利に過ぎない。」って言ったのよ。

だい:それじゃまるで原方の村々に水利権がないみたいじゃないか!

とら:わざわざ携帯を耳にかざして話さなくていいわ。確かに山を隔てた西側を流れる野呂川の水利権だからね。他の事業との関係から「はいそうですか」って認めることは県も難しかったのよ。その一方で、明治38年に知事の認可を受けた野呂川疎水路普通水利組合が法律改正のため野呂川土地改良区へ変更届けが提出されて許可されたの。これは野呂川の水を水源としますっていう組織が県に認可されたってことだから、水利権を主張する法的な根拠ともなったのよ。

だい:NSHSKからNTKね。

とら:とってもわかりづらいわよ。同じ年に、その組合に相談なく野呂川に県営の発電所を作る計画が県から議会に提出されたの。

だい:野呂川の水利権を持ってるって主張してる組合としては怒るわよね。ちょっとちょっと、聞いてないよって。

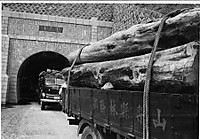

とら:そのとおり。計画自体より、水利権が無視され相談もなかったことが問題で「県営発電所設置」絶対反対って、原方のたくさんの人たちがボロ電車に乗って県庁前に集まり陳情したのよ。ムシロ旗をたててね。

だい:原方に水利権あるって浸透してないことが痛いわね。

とら:携帯をあごにあててのその表情・・・いろいろあったんだけど、昭和30年9月の議会で、土地改良区の水利権を天野知事が認めて決着したの。

だい:水利権は認められたんだ。じゃそれを手放して、お金を作れば上水道がすぐできるわ。

とら:まだ問題があるの。

だい:どんだけ。

とら:古いわね。上水道建設が予定されている場所は古くから有野、飯野、築山、飯野新田の4ヶ村が水利権を持っている土地。合併をしてその水源を持つ源村と飯野を中心とする巨摩町などが、昭和の合併政策の中で主導権争いが起こったのよ。

だい:合併って村や町がひとつになって新しいまちになることね。

とら:ここも長くなるのでまとめると、最終的に昭和29年巨摩、百田、西野、今諏訪の4村が合併して白根町が誕生、昭和32年に源村の飯野新田村、築山村、曲輪田村が編入、その2年後の昭和34年に源村も白根町と合併したの。

だい:もう、大事なのは水が来ることでしょ。ワンフォアオール・オールフォアワンよ。

とら:でもね、まだ財源の問題が決着していないわ。

だい:まだ問題があるの。

とら:財源をどうするか。地元では歴史を考えると野呂川の水利権を手放すことはとっても悲しいことだけど、それを財源にすることは決意していたの。

だい:何かを変えることのできる人間がいるとすれば、その人はきっと大事なものを捨てることができる人よ。なんてな。

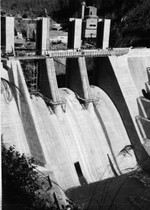

とら:どこからくしゃくしゃの帽子を持ってきたの。新しい計画は野呂川の水利権を手放す代わりに、その資金で駒場に御勅使川の伏流水を利用した上水道を設置する計画でしょ。どこが権利を補償するかが問題だったの。野呂川の発電については、県は県営の発電所でやるっていうし、東京電力は民間である自分たちがやるべきだって主張したのよ。東京電力は電力ダムを設置するなら、組合に1億5千円出すとまで言ったわ。

だい:県と東京電力の綱引きね。だけどどっちか決まらないと補償してくれる相手が決まらないじゃんね。

とら:そうなのよ。ただし、財源の問題は棚上げして、昭和31年11月3日、ついについに、野呂川浄水道の起工式が行われたの。厚生、建設大臣代理を初め県知事、各町村長や地元の人々など500人以上の人が集まったっていうわ。

だい:乾杯!歴史の大きな舞台に立った感じよ。

とら:県と東京電力、どちらが野呂川に発電所を設置するかで対立は続くんだけど、県知事からの要請もあり、天皇陛下が夜叉神峠を含めた県内巡幸が決まったの。これが決定打となって発電所は県が設置することになったの。そして負担割合が決定!

だい:県が勝ったのね。

とら:勘違いするんじゃない。勝ったのは水を求め続けた地元の人々よ。

だい:目を見開いて、まばたきしないのね。

とら:県営発電の利益から1億3千万、東京電力が5千万、日本軽金属が2千万、起債5千万、地元が負担したお金が3千万で、合わせて2億円8千万の事業が決定したの。

だい:バンザーイ。できてよかった。

とら:そして昭和34年5月5日、野呂川上水道組合第一期工事の竣工式。そこには豊富に流れる水が流れていたそうよ。

だい:水しぶきが描く放物線は、・・・栄光への架け橋だ!

とら:この写真が初めて水が来た時の様子。

だい:可憐だ。

とら:昭和37年には旧白根町役場裏にプールも完成したの。

だい:御勅使川や徳島堰の水を溜池に引いてその水を使うしかなかった昔を考えたら、信じられないわ。

とら:昭和40年には農林省の国営事業として、徳島堰をコンクリート化して漏れる水をなくし、さらに配管パイプを原方のほぼ市内全域にはり巡らせて灌漑する事業もスタート。田方の地域の排水工事も行われたのよ。

だい:原方と田方、双方にとっていい方向に進んだのね。とらちゃんの話を聞いてやっとわかったわ。駒場で御勅使川の伏流水を使ってるのになぜ「野呂川企業団」って呼ばれるのか。「野呂川」の名前には、水利権を求め続けた人々の歴史がつまっているのね。そして野呂川の水を求めた歴史が、今の上水道を作ったことが。

とら:いくつもの日々を超えて、たどり着いた今なのよ。

だい:けっして平らな道じゃなかったけれど、確かに歩んで来た道だったんだね。200年以上前から続く長い長い物語。熱いよね。

とら:時間はかかったけれど、あの日、あの時、あの場所で計画を始めなかったら、上水道の完成がもっともっと遅れたはずよ。

だい:この話を聞いたら、ますます燃えてきた。私東京に出てアイドルになる!そして地域を盛り上げるのよ。野呂川話にならないように頑張るわ・・。じゃなかった。

とら:野呂川話は物事が進まない例えに使われるけど、最後は形を変えて実現したじゃない。きっと形を変えてもうまくいくわ!

だい:うーんそれじゃ、アイドルじゃなくなにになるのかしら。

とら:だいちゃん、言ってることは天然だけど、けっこう鋭いから。私の勘だけど人を育てる先生か地域を盛り上げるって意味では政治家になったりして。

だい:とにかく頑張るわ!

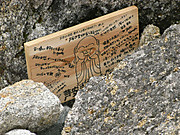

とら:そういえば11月22日は高尾の穂見神社で夜祭りがあるじゃない。今年は提灯を持って歩くイベントも復活したの。詳しくは、こちらをご覧下さい。

だい:とっても雰囲気のいい神社で大好きよ。夜の神楽も幻想的で素敵よね。

とら:あ、もうこんな時間。40秒で支度して!

だい:ではでは野呂川話、これにて一件落着。

【南アルプス市教育委員会文化財課】