「近代和風建築」という言葉をご存知でしょうか?なかなか聞き慣れない言葉ですが、「近代」「和風」という言葉の組み合わせから、レトロな感じの家のことかしらと思う方も多いかもしれません。

おおむね明治元年から昭和20年までに建築された、伝統的な建築様式や技法を用いて建てられた木造建築物を「近代和風建築」とし、文化庁では平成4年度から全国の所在状況と重要遺構の把握を目的とした「近代和風建築総合調査」を実施しています。

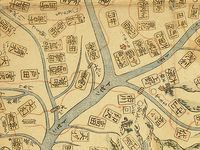

山梨県でもこの全国調査の一環として、今年度から3か年に渡って調査を行います。県内にも各地に近代和風建築がありますが、実態が把握されないまま老朽化や開発のために建て替えや取り壊しが進んでいるという現状があります。そのため、県内にある近代和風建築について詳しく調査し、地域の歴史や文化を解明するとともに、これらを文化財として指定・登録するなどといった、よりよい保存活用につなげることを目的としています。今年度は、県内の各市町村の教育委員会で名称、所在場所、所有者等の全体的な調査を行っています。

南アルプス市内で既に文化財に指定・登録されている近代和風建築は、市指定文化財の高尾穂見神社神楽殿(明治24年建立)や、国登録有形文化財の松寿軒長崎(大正15年建築)等が挙げられます。

今回は、まだ文化財に指定・登録されていない近代和風建築の一例として、南アルプス市飯野にある白根桃源美術館をご紹介します。

白根桃源美術館は、旧白根町の文化振興の拠点となるべく、山梨県立美術館の開館の3年後の昭和56年に県下初の町立美術館として開館しました。

このうち、本館と正門はそれぞれ近代和風建築を移築したものです。

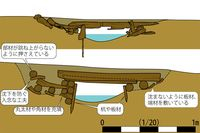

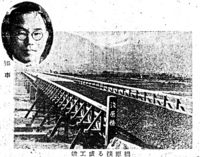

本館は、昭和3年に建てられた旧飯野産業組合の倉庫を移築したものです。海鼠(なまこ)張り土蔵造りといって、壁面に平たい瓦を張り、四隅を釘打ちし、目地と釘穴を漆喰で半円状に盛り上げる外壁の仕上げを施しており、白壁とのコントラストが美しく映えています。また、明治初期に日本に入ってきたキングポストと呼ばれる梁組で合掌屋根を支えているのが特徴であり、2階の解放された梁組は圧巻の一言で、今日までの長い年月を感じさせます。

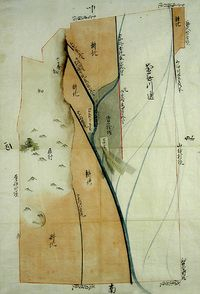

正門は、明治12年に建てられた旧百田村の名家、竹内家屋敷門を移築したものです。潜戸付薬医門といって、鎌倉時代から見られた様式で、関東地方の豪族や庄屋など苗字帯刀を許された民家に用いられました。野生的な主柱と男梁が女梁とともに屋根を支えており、重厚な雰囲気を醸し出しています。

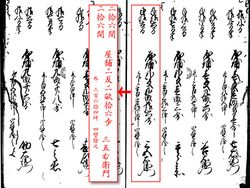

以前から長期総合計画で文化施設の建設が取り上げられていましたが、白根農業協同組合が飯野事業所を改築するために倉庫を取り壊さなくてはならなくなったことや、旧百田村の名家である竹内家で、屋敷門を取り壊すことになったことなどが重なり、これらの由緒ある建物の保存を当時の白根町が呼びかけて復元し、美術館の建設に至ったと昭和56年11月25日発行の広報しらねに記述されています。貴重な近代和風建築が守られたたけではなく、新たな命を吹き込み今日まで伝えられてきたのです。

このように、白根桃源美術館は近代和風建築を保存活用している好例ですが、今まで気付かれずにいるものや、保存管理の方法等で折り合いが付かず、泣く泣く建て替えや取り壊しせざるを得なかったものも多くあるかと思われます。今回の調査で、今ある近代和風建築を見直し、これまでの反省を踏まえながら、私たちの手で後世に大切に守り伝えていく道筋を立てられることを願います。

【南アルプス市教育委員会文化財課】