フルーツ王国・南アルプス市

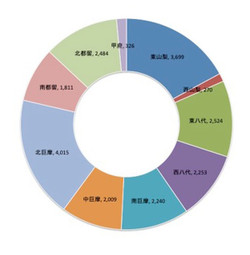

すももの収穫量山梨1位・全国1位、サクランボの収穫量山梨1位・全国7位、ぶどうの収穫量山梨4位・全国5位、モモの収穫量山梨4位・全国7位、キウイの収穫量山梨1位・全国17位、カキの収穫量山梨1位・全国23位、ウメの収穫量山梨1位・全国16位、、、などなど、これは南アルプス市の果樹の収穫量であり、まさに南アルプス市は果樹王国といえます(データは少し前のものです)。

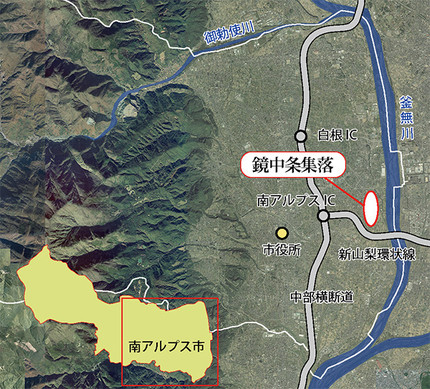

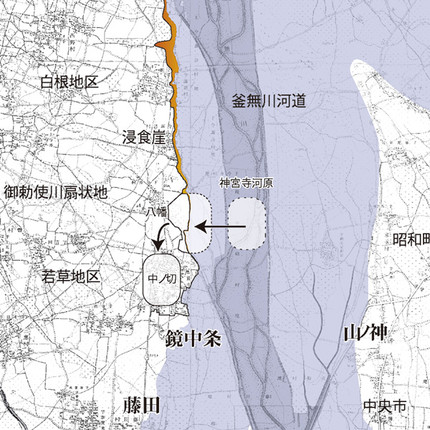

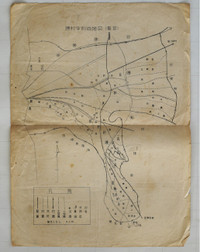

果樹栽培の主な舞台となる御勅使川扇状地は、現在の市域北部を流れる御勅使川が、山々を削り、運んだ土砂が長い年月をかけて堆積して造り出された、南北約10km、東西約7.5kmに及ぶ広大な土地です。御勅使川が運ぶ土砂 は砂礫(れき)が多く含まれているため、透水性が大きく、昭和四十年代にスプリンクラーが設置されるまで、月夜の弱い光でさえ日照りをおこすと言われた、国内でも有数の乾燥地帯でした。水害が多発する一方で、広大な範囲に御勅使川が運んだ砂礫が厚く堆積しているため、透水性が大きく、水を得ることが困難なのです。そのため、水の獲得は扇状地(原方)に暮らす人々にとっての再優先課題でした。こうした過酷な環境を切り開き、土地の特徴を生かした独特な文化を育みながら、現在の果樹栽培へと暮らしをつないできたのです。

【写真】御勅使川扇状地周辺の地形

徳島堰 三五〇年

これまでにも、その過酷な環境を乗り越えるべく扇状地に暮らす知恵やその変遷についてご紹介してきましたが、中でも大きな画期となったのが「徳島堰」の開削と言えるでしょう。完成して今年でちょうど350年を迎えましたので、南アルプス市ふるさと文化伝承館では350年を記念して、テーマ展示「開削350年 徳島堰」を開催しております。そのようなタイミングに合わせて、ふるさとメールでも何回かに渡って徳島堰についてご紹介していきます。今回はまずその概観から。

【写真】テーマ展示「開削350年 徳島堰」のチラシ(表・裏)

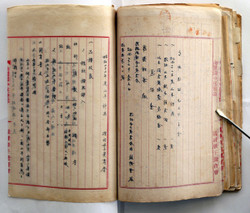

御勅使川は、その透水性から元々水量が少ない上に、夏になると上流部で水田に水を使うため、その水を扇状地全体に広く行き渡らせることはできません。そのため、徳島堰は、御勅使川ではなく、釡無川の上円井(韮崎市)から取水してい ます。 寛文五年(一六六五)、江戸深川の町人徳島兵左衛門が工事に着手し、二年後の寛文七年には曲輪田まで通水したと言われます。その距離約十七km。しかし、同じ年に起きた二度の大雨のため堰の大部分が 埋没したと言われます。これを機に兵左衛門は事業を断念し、この地を離れてしまいます。

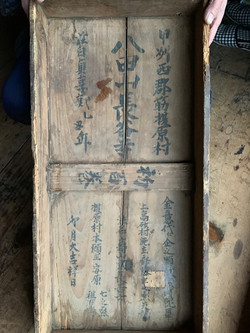

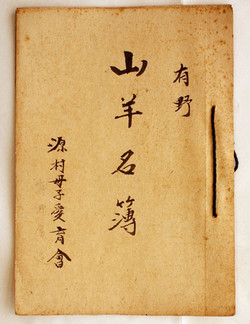

事業を引き継いだ甲府藩の甲府城代戸田周防守は、家臣の津田伝右衛門と有野村の矢崎又右衛門に堰の改修を命じました。矢崎又右衛門は私財を投じてこの復旧工事に取り組み、ちょうど今から三五〇年前の寛文十年(一六七〇)、ついに完成させ、翌年藩に引き渡されました。当時の文書からは、当初は「西郡新田堰」と記されていることがわかりますが、後に「徳島堰」と呼ばれるようになります。

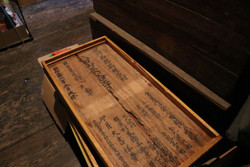

【写真】江戸時代の前期に建築されたとみられる矢崎家住宅(市指定文化財)

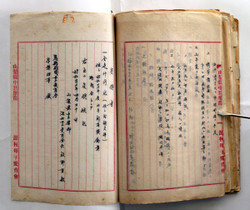

堰が完成したことにより、堰にほど近い村では畑が水田に変わり、多くの村々で新たに水田が拓かれました。六科村や有野村などでは石高が増加し、飯野新田や曲輪田新田などの新しい村もできました。

しかし、この堰ができても水田を営むまでの十分な水が供給できなかったのが原七郷(上八田、在家塚、西野、桃園、上今井、吉田(沢登・十五所も含む)、小笠原)と呼ばれる地域で、農業はおろか、飲み水にも困る生活をしていました。古くから地元でいわれてきた「原七郷はお月夜でも焼ける」の言葉は、月の弱い光でも乾燥してしまうほど水の乏しい土地ということを表しています。

ただし、在家塚の一部では通水に成功して水田が営まれたり、その他の地域でも、徳島堰の水が溜池に通水されて貴重な生活用水として利用されたり、さらには、堰から地下へ浸み込んだ水が伏流水となって、御勅使川扇状地扇端部の村々の井戸水としての貴重な水源にもなったのです。

徳島堰が育んだ「暮らしの風景」

このように、徳島堰は、直接的・間接的に扇状地に多大な恩恵をもたらしました。 それだけではありません。徳島堰は生活の一部でもありました。

堰にほど近い地域では、夏は堰で泳ぎを覚え、冬はスケートを覚えたというお話も多く耳にします。また、お風呂の水として利用したり、洗い場(「つけえ場」)として利用したりと暮らしに欠かせない存在でした。この徳島堰を舞台に様々な「暮らしの風景」が生まれ、文化が育まれており、地域の方の記憶に刻まれているのです。

【写真】今も残る「つけえ場」(韮崎市)

ノーベル生理学・医学賞を受賞された大村博士は韮崎市の出身である事は知られているところですが、ご生家は旭地区の徳島堰沿いにありました。現在、大村美術館がある付近です。博士はご自身の著書で、幼少期を振り返る記述の中で度々徳島堰について触れています。著書「人間の旬」では「泳ぐことについては、生家の近くを流れる徳島堰の急流で上級生に鍛えられていたので、静かで自然に体が浮く海での泳ぎは楽であった」とあったり、「ストックホルムへの廻り道」には、「夏の楽しみとしてよく、夕飯を済ませてからカンテラと銛を持って父のあとを追い、田んぼに水を引く堰のウナギを捕まえに行った。(中略)私の好奇心を大いにかきたててくれたものである」とあります。徳島堰での暮らしが博士のその後の研究に影響を及ぼしたかもしれないと考えると感慨深いものがあります。

徳島堰は、石等で一部護岸されただけの素掘りの水路でしたので、様々な生物もおり、豊かな水辺の風景もありました。まさに大村博士の記憶の風景と同じでしょう。しかし素掘りの水路は水が浸透・漏水しやすい欠点もあり、扇状地の水不足を根本から解消するには至らず、水争いも戦後まで絶えませんでした。

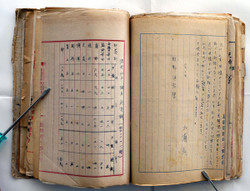

【写真】石積みの頃の徳島堰

昭和41年(1966年)から、釡無川右岸の土地改良事業が着手され、徳島堰のコンクリート化が始まります。安定した水量を確保できるとともに、昭和49年にはその水を利用したスプリンクラーが扇状地全体に張り巡らされ、扇状地全体の灌漑(かんがい)化も一気に進むことになります。

現在ではスプリンクラーを通じて散水された徳島堰の水が、サクランボやスモモ、モモ、ブドウといった南アルプス市を代表するフルーツを育んでいます。

【写真】最初に設置されたスプリンクラーヘッド アメリカのレインバード社製のもので、昭和20年代から飯野地域で実験的に導入されている

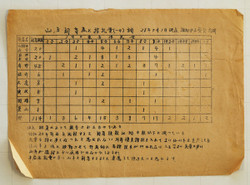

【写真】南アルプス市内の扇状地全体に張りめぐらされたスプリンクラーと畑管の配置図。赤い丸印がスプリンクラーの位置を示している

350年前に先人たちの人力によって完成された徳島堰が、今の南アルプス市のフルーツ産業を支えています。言わば南アルプス市の血管のように市内各地に行き渡り、活力をもたらしている存在と言えるのです。

【南アルプス市教育委員会文化財課】