南アルプス市は、山梨日日新聞社とタイアップして「南アルプス市ふるさとメール」を発信しています。ふるさとの最新情報や観光情報、山梨日日新聞に掲載された市に関係する記事などをサイトに掲載し、さらに会員登録者にはダイジェスト版メールもお届けします。お楽しみください!

市役所便り・イベント情報

連載 今、南アルプスが面白い

ふるさとニュース

山梨県内のニュース

カテゴリ

アーカイブ

プロフィール

山梨県の西側、南アルプス山麓に位置する八田村、白根町、芦安村、若草町、櫛形町、甲西町の4町2村が、2003(平成15)年4月1日に合併して南アルプス市となりました。市の名前の由来となった南アルプスは、日本第2位の高峰である北岳をはじめ、間ノ岳、農鳥岳、仙丈ケ岳、鳳凰三山、甲斐駒ケ岳など3000メートル級の山々が連ります。そのふもとをながれる御勅使川、滝沢川、坪川の3つの水系沿いに市街地が広がっています。サクランボ、桃、スモモ、ぶどう、なし、柿、キウイフルーツ、リンゴといった果樹栽培など、これまでこの地に根づいてきた豊かな風土は、そのまま南アルプス市を印象づけるもうひとつの顔となっています。

お知らせ

南アルプス市ふるさとメールは、2023年3月末をもって配信を終了しました。今後は、南アルプス市ホームページやLINEなどで、最新情報や観光情報などを随時発信していきます。

2007年5月

2007年5月31日 (木)

山裾に心癒やす田園風景

2007年5月31日 (木)

南アルプスを駆けた武士(もののふ)たち

甲斐源氏 小笠原長清 その3

数回にわたって、南アルプス市の武将甲斐源氏の一族を紹介しています。

関東武士団の中で最も優秀な一族と伝わる甲斐源氏、とりわけここ南アルプス市の加賀美遠光そしてその子小笠原長清の一族は後世までも継続し且つ発展しています。小笠原家は紆余曲折を経て、江戸時代には5藩もの大名家を輩出し、山梨といえば同じ甲斐源氏の武田信玄が有名ですが(大河ドラマで話題ですね)、武田家をもしのぐ天下の大族と発展していきます。

今回は小笠原長清以降の「小笠原」と、「小笠原流」について少し紹介したいと思います。

◆苗字の地「小笠原」

これまで紹介してきたように、「吾妻鏡」などの書物に小笠原一族の活躍ぶりは記されていますが、苗字の地である「小笠原」についての記述は少なく、室町時代の古文書に手がかりを見つけることができます。

その頃信濃(長野県)で活躍していた小笠原家は多くの領地を有しており、それら所領は代々惣領が受け継ぎます。その内容は「譲状」といって書面に記されています。

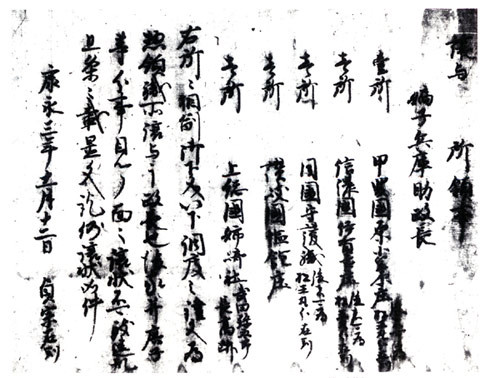

【写真】=小笠原貞宗譲状案(東京大学史料編纂所蔵)

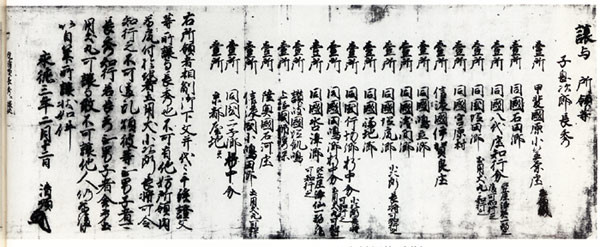

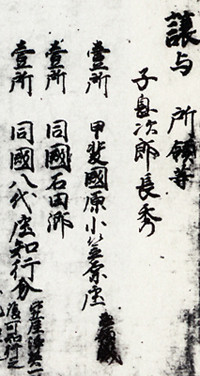

【写真・左】=小笠原長基自筆譲状(東京大学史料編纂所蔵)

【 〃 ・右】=同部分

ここに2通の譲状があります。

一つは室町時代初頭、康永3(1344)年、長清から七代目に当たる小笠原貞宗からその子政長へ、もう一つが永徳3(1383)年、当時信濃守護家として活躍していた小笠原長基(政長の子)から長秀への譲状で、この2代の間に所領が増えているのがわかります。

注目したいのはその筆頭に記されている地名です。数ある所領が列記されているなか、その筆頭に、小笠原家惣領職相伝の所領として、ここ南アルプス市の小笠原を示す「原小笠原庄」と記されているのです。いかに苗字の地である小笠原を重要視していたかが伺えます。

山梨には小笠原という地名が2カ所あります。北杜市(旧明野村)小笠原と南アルプス市小笠原です。中世の古文書でも「山小笠原庄」と「原小笠原庄」と二つの地名が見え、「山小笠原庄」が北杜市の小笠原を指すことが判明しているため、必然的に「原小笠原庄」は南アルプス市小笠原ということになるのです。

◆弓馬術から幕府公式の礼法へ

さて、この一通の譲状の主、小笠原貞宗は小笠原家中興の祖と呼ばれている人物です。

室町時代になると、貞宗により弓馬術に礼式が加えられ、「弓・馬・礼」の三法が小笠原家の伝統の基盤となりました。

さらに「小笠原といえば礼法」といわれる基盤を築いたのは足利三代将軍義満の命により武士の一般教養を説いたとされる「三議一統」を共述した十代目長秀といえ、この頃には小笠原氏が将軍家の弓馬術師範となっており、後世武家の諸礼式・弓馬礼法の家元として小笠原家の名は最も世に知られた存在となったのです。

その後徳川家康に仕えた貞慶の頃、小笠原流礼法は大成しましたが、江戸幕府公式の礼法となったため、小笠原家と将軍家だけにその真髄を伝える奥義で、将軍家以外に明かしてはいけないもの(これを「お止め流」といいます)とされ、また一子相伝のもと、一般に教授されることはありませんでした。

◆一子相伝を解く

江戸時代の終わり、町人の間にも格式のある礼法を学び「ハク」をつけたいという気運が高まり、礼法の真髄を知らずに、「畳の縁を踏んではいけない」などのように、形だけの「お作法」が独り歩きしてしまい、堅苦しい礼法という印象が広がってしまいます。

戦後、「相手を思う心」を基本とする「真の礼法」を多くの方に理解して頂こうと、小笠原家では「一子相伝」の封印を自ら解き、礼法の普及に努め始めたのです(ちなみに、室町時代の畳の縁はこんもりぶ厚かったため、配膳の際に足を引っ掛け膳をひっくり返したりして相手に迷惑をかけることのないように、といった意味があるといわれます)。

【写真・左】=小笠原流 結婚の儀式(陰の式)の様子

【 〃 ・右】=紐結びの数々(小笠原流礼法 深沢菱律師範による~加賀美公民館にて)

◆相手を思いやる心 「小笠原流礼法」

小笠原流礼法はTPO(時・所・場合)にあわせ、相手を思いやる心を動作にするといったもので、現在の私たちにとってこそ必要なものなのかもしれません。

節句や祝い事などでは床飾りといって季節のものを飾りつけ、お客様をもてなします。

また、ご祝儀袋などは、中に包まれるものの形に合わせて折る、ということから「折形」と呼ばれ、相手に対する心も一緒に包み込むという礼法の基本がこめられています。

時代を超え、現在の我々にも受け入れられている礼法の心。南アルプス市は相手を思いやる心の発祥の地なのです。

【写真・左】=各種の折形と端午の節供の床飾り

【 〃 ・右】=折形や紐結びを応用した かわいらしいお飾り

◇小笠原長清公顕彰会では、毎年礼法講座を開催しています。興味がありましたら教育委員会生涯学習課・文化振興担当までお問い合わせください。

【南アルプス市教育委員会文化財課】

2007年5月14日 (月)

南アルプスを駆けた武士(もののふ)たち

甲斐源氏 小笠原長清 その2

平安時代末、南アルプス市で地盤を築いた加賀美遠光は、自分と同様に子供達も京へ送り、その若き時代をおくらせます。

まだ平家全盛の時代にあって、長男(秋山)光朝は平家の惣領家の娘を嫁にとり、次男(小笠原)長清とともに最強の武将とうたわれた平知盛に仕えるなど、当時としてはいわゆるエリートコースを歩んでいました。

しかし源平の合戦の時代を迎え、二人の兄弟の運命を大きく分けるドラマが綴られたことはこれまでにも紹介してきたところです。

今回は、次男小笠原長清にスポットをあて、弓馬の名手とうたわれた長清のエピソードと、小笠原流の流鏑馬(やぶさめ)について、アヤメフェアでの流鏑馬の写真とともに紹介していきます。

◆源頼朝と小笠原長清

「吾妻鏡」など、鎌倉武士の様子が描かれた書物を紐解くと、長清と頼朝の信頼関係を示すエピソードがいくつか残されています。

養和元(1182)年2月、長清19歳の時に上総介広常の娘を妻としていますが、これは頼朝の斡旋によるものと伝わります。

また、文治元(1185)年、長清22歳の時、頼朝の弟範頼の軍に入り平家追討に向かう時のこと、頼朝が範頼に宛て 「かがみ殿(長清)、ことにいとおしく・・・(中略)ただ二郎殿(長清)をいとおしくて。これをはぐくみ候べきなり。」 と長清に対し特別に目をかけるよう手紙を送っているなど、頼朝の長清に対する思い入れが強いことが伺えます。

最後に見事的を射抜いたものは褒美を弓へくくりつけ、威風堂々練り歩く

◆弓馬の四天王

当時は騎射技術が優れていることが武者の条件であり、弓馬の技が一族の発展を左右するといっても過言ではありません。

そのような中、長清は、当時「弓馬の四天王」に数えられていたほどの騎射技術の名手で、頼朝は、行事のための流鏑馬作法をまとめるため12名を選出しますが、当然その中には長清の名もみえます。

それ以降全国で流鏑馬や射芸の行事が行われる際には、長清を始め代々長清の子孫達が演舞者として名を連ね、射芸には小笠原一族は欠かせない存在となったのです。

小笠原家の系図には「糾法(弓法)的伝」とあり、長清以降小笠原家の嫡流に弓法が伝えられ、遅くとも室町時代には、代々将軍家の弓術師範をつとめてきたといわれます。

◆小笠原流流鏑馬

ここで、小笠原流流鏑馬について少し紹介しましょう。市内では現在アヤメフェアで披露されており、ここでもお知らせした通り、今年は4月30日に行われ、大勢の人が勇壮な武芸に陶酔しました。

行われたのは小倉藩相伝の小笠原流流鏑馬で、今年で16年目。演じるのは旧小倉藩惣領家より免許皆伝をうけた流鏑馬宗家、源長統(みなもとのながむね)一門です。

【写真・左】=源長統(みなもとのながむね)一門

【 〃 ・右】=馬場には幔幕が張られ時代絵巻さながらの舞台が整う。中央の幔幕には、小倉藩惣領家第32世である源忠統から贈られたことが記されている。

小笠原流では綾藺笠(あやいがさ)を被り、鎧直垂(よろいひたたれ)に射小手を着け、行騰(むかばき)を履いた鎌倉武士の狩装束の格好で行い、250mもの馬場を疾走しながら3本の的を射ます。

櫛形総合公園の一角にある流鏑馬専用の馬場は、直線で250mを確保できる国内でも有数の馬場といわれます。

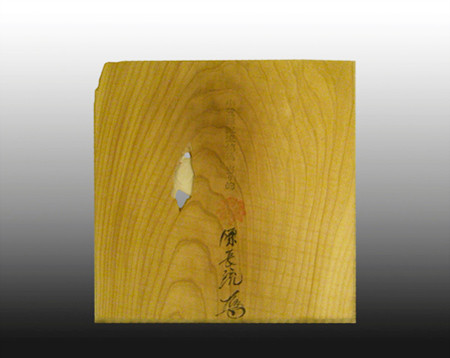

「的」はヒノキの板で、古来より流鏑馬の「当的」は貴重で、縁起の良い物とされています。魔除けとして玄関や神棚に祀られます。

当的 ほぼ中央を射抜かれた的に、宗家自筆で署名され花押が記される

ここ南アルプス市に館を構え、武芸に秀でた親子からはじまる技と伝統は全国へと広まり、世界へも発信されています。

次回は、時代を超え現在のわれわれにも受け入れられている礼法の心と、苗字の地「小笠原」について触れ、小笠原長清について一旦結びとしたいと思います。

【南アルプス市教育委員会文化財課】

2007年5月11日 (金)

甘ずっぱい、やさしい香りに包まれて

360度、南アルプス市内を見渡すと、黄緑色から深い緑色の景色に、いつの間にか変わってきているのを感じることができます。この時期、甲西バイパスを増穂町方面に車を走らせると、右手にある甲西工業団地内にある企業のバラの垣根が目に飛び込んできます。

毎年、企業の敷地内に咲いている華やかなバラの花を一般市民にも公開しており、今年は5月19日、20日の土日を予定しているそうですので、足を運んでみてはいかがでしょうか。

道路沿いの約1kmにわたって赤や黄色、オレンジ色などの彩り豊かなバラの花を楽しむことができます。

南アルプス市の飯丘地区は一年を通して花卉(かき)栽培が盛んです。栽培農家では、既にピークを過ぎてしまったとはいえ、ハウスの中の紫陽花(あじさい)は、「母の日」を目前に、出荷に忙しい毎日のようです。「母の日」はカーネーション、と思っていただけに、固定観念を取り払ってもらうことができました。

もうすぐ「母の日」です。花を贈ってみてはいかがでしょうか?

5月の中旬ごろになると、梅の収穫がはじまります。

陽の光をいっぱいに浴び、みずみずしく大きく膨らんだ粒を収穫し終わると、いよいよ梅雨の時期の到来です。長い梅雨にはなってほしくないですね。

【南アルプス市 広聴広報課】

2007年5月 1日 (火)

爽やかな初夏の香りに包まれて

2007年5月 1日 (火)

南アルプスを駆けた武士(もののふ)たち

甲斐源氏 小笠原長清 その1

加賀美遠光一族のドラマを綴る

もう一人の主人公 小笠原長清

厳しい選択を迫られながらも父遠光とともに源頼朝の信任を得、日本を代表する武家へと発展していくこととなる小笠原氏の始祖です。

弓馬の四天王とうたわれた彼の武芸の腕は、流鏑馬といえば小笠原という位置を築き、代々その子孫に受け継がれ、やがてそこに礼の心が加わることで日本を代表する小笠原流礼法を生み出すこととなるのです。

遠光・長清父子像(開善寺蔵)

加賀美遠光(上)と小笠原長清(下)

今回は、小笠原長清が館を構えた櫛形地区小笠原周辺で長清の足跡をたどる小さな旅をしてみましょう。

◆苗字の地「小笠原」

まずは長清ゆかりの地名をたどってみます。

覚えていますか、この「原風景 今、南アルプスが面白い」の記念すべき第1回で紹介したこちらの写真。

小笠原小学校校舎のレリーフで、よく教科書などで見かけた鎌倉武士の武芸の様子が描かれています。

毎日のように子供達の目に入るこのレリーフは、小笠原長清がここ小笠原小学校付近に館を構えたと伝わることにちなんでいます。

学校周辺には今でも「御所庭」「御所庭西」「的場」といった地名が残されており、江戸時代に編纂された甲斐国誌には、「御所庭」は長清居宅の南庭を指すとされています。

ここで確認です。これまで再三にわたり長男秋山、次男小笠原の名が登場していますが、この苗字と地名、基本的には地名が先ですよ。「小笠原」という地を本拠地としたことから加賀美長清は「小笠原長清」を称することになります。秋山についても同じことがいえます。

◆幻の曹源寺

小笠原の南西に「山寺」という地域がありますが、この地名も実は長清にゆかりがあります。

かつて長清が源氏の菩提寺として「曹源寺」という立派なお寺を居館の南に建てました。父遠光の本拠地加賀美から眺めると櫛形山を背負って大きなお寺が眺められたことから、この一帯が山寺と呼ばれることとなったと伝わります。今はそのお寺は無くどこに建てられていたかも謎のままです。

地名一つをとっても、そこに歴史があるとなんだか自慢げな気分になりませんか。

◆長清の面影

小笠原周辺を歩くとこんなことにも気付きます。興隆院や神部神社などでよく目にする三階菱。これは小笠原氏の家紋であり、長清ゆかりの地であることが伺えます。

三階菱は長清の父加賀美遠光から続く家紋であり、高倉天皇から遠光が(長清がという言い伝えもあり)褒美としていただいた「王」の字をそのままでは恐れ多いとしてデザイン化し家紋としたという伝説があります。

ここにも三階菱を掲げた祠があります。

長清公祠堂は興隆院の南西、表通りから一本奥まったところに静かに佇んでいます。

長清の墓跡と伝わる場所に建てられたもので、明治時代に地元有志により建てられ守られてきました(平成15年に修復をしています)。この祠堂をめぐっても様々なドラマが展開していきますが、それについては別の機会に紹介しましょう。

さて、今回は長清ゆかりの場所をほんの少しだけ紹介しましたが、市内にはまだまだ長清の面影をみつけることができます。

それらはこの地域の豊な歴史を物語っており、平安時代末~鎌倉時代、確かに源氏がここに根をはり、活躍していたことを伝えてくれています。

次回はそのような長清の活躍ぶりや、その後の小笠原について紹介していきたいと思います。

【南アルプス市教育委員会文化財課】