前号に引き続き、完成して今年で350年の「徳島堰」についてご紹介いたします。

今回は、この堰を作るきっかけとなった徳島兵左衛門の計画や、実際の工事に見られる特徴、工事に立ちはだかった難敵についてと、またよく耳にする徳島堰で舟運が計画されたという点についても、事実かどうか技術面と併せてみていきたいと思います。

徳島兵左衛門の計画

徳島兵左衛門と徳島堰の開削については、これまで諸説が伝わり、通常は以下のようにまとめることができます。

徳島兵左衛門が釜無川右岸の水利が乏しく広大な荒れ地が存在することを知ったことで、自身の発願により、甲府藩の許可のもと工事を実施したもので、上円井と鰍沢を結び、付近の芝地を開発し、且つ富士川の舟運を上円井まで遡上しようと計画したが、道半ばにおいて不遇の内に新田堰を藩主徳川綱重へ差出し、いずれかへ立ち去ったという内容です。

最近では、工事が兵左衛門による発願ではなく甲府藩からの委託だとする説もありますが、いずれにしろ兵左衛門は、御勅使川の水量では御勅使川扇状地一帯に水を行き渡らせることができないと考え、韮崎市円野町上円井から釜無川の水を引くこととしています。

取水口から最終地点の曲輪田新田までの17kmは、遠方まで水を届けるために緩やかな勾配で山裾を地形に沿ったルートを取っています。その分、西の山々からは何本もの川が流れ下っており、徳島堰を造るにあたって最大の悩みの種は、これらの川の存在でした。これらの川をいかに横切らせるかと、川が運び込む土砂の対策でした。

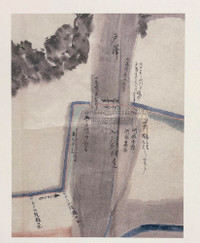

【写真】徳島堰絵図(慶応4年)

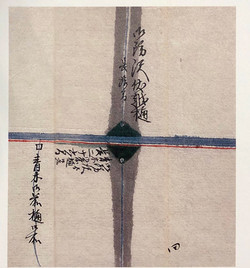

堰が川を渡る方法は主に三種の方法が採用されました。「埋樋(うめどい)」、「掛樋(かけどい)」、「請込(うけこみ)」と呼ばれるものです。多くの川では川の下に木製の箱樋(はこどい)を埋め、トンネル(埋樋・暗きょ)にして水を流しました。他には川の上を木製の樋を橋のように渡して横断する方法(掛樋)や、後世になると山から流れ下る川の水をせき止めて徳島堰の水と一緒に堰に流す方法(請込)などが用いられました。しかし、請込の場合、山から絶えず土砂が運び込まれ堰へ流入してしまうため、請込のすぐ下流に土砂の排出口を設け、常に人力で排出する作業が必要でした。

そのため、川を横切る方法として優先すべきは、川と堰とを立体的に交差させ、水や土砂が交わらないようにすることでした。ただし、山から流れ出る川は土砂を運び込むため、河床が高くなていきます(天井川化)。そのため、当初は、川の方が低いところを流れていた「掛樋」の場所が、数年後に河床があがったことで「請込」になり、さらにその後「埋樋」に変わってゆくというように、時間の経過につれて横切る方法も見直さなければいけませんでした。

【写真】徳島堰絵図(慶応4年)に描かれた埋樋(下円井村入戸野村境)

【写真】徳島堰絵図(慶応4年)に描かれた掛樋(上条北割村)

【写真】徳島堰絵図(慶応4年)に描かれた請込(寺沢請込)

ルート上、旧折居村の山吹沢など四箇所の大難場があったと言われますが、中でも最大の難所が御勅使川でした。御勅使川は川幅が六〇〇メートルもあり、天下の暴れ川として知られる河川です。兵左衛門が御勅使川を横断する最初の方法として採用したのが「板せき」と呼ばれる工法で、御勅使川の水を板を並べてせき止め、徳島堰の水と合流させて堰に流すという方法です。板せきは、徳島堰と御勅使川の河床が同じ高さであったことがうかがえますが、それから四十年あまりの間に御勅使川の河床が上がったため、埋樋に変えられ現在のように暗きょとして川の下を横断したものと考えられます。

【写真】御勅使川暗渠入口(韮崎市側)

【写真】御勅使川暗渠出口(南アルプス市側)

『徳島堰根源記』という記録には、江戸から連れてこられた技術者と考えられる人々の名前が見られます。大強力富野喜兵衛、大工頭中野作衛門、力者頭富野長兵衛などは専門技術者とみられ、起伏に富んだ地形に合わせ一定の勾配を保つ測量の技術と、これらの川を横断する高い土木技術は江戸から導入されたものと考えられます。これらの技術と、地元の人々の力によって通水が成功するのです。

現在ふるさと文化伝承館で開催されているテーマ展「開削350年 徳島堰」には、富野長兵衛氏の末裔の方が見学に来られ、通水後も上円井に残り、その後の堰の管理などに携わっていたこともわかりました。

舟運計画は本当か

徳島堰は耕作面積を増やす目的の他に、舟運の構想があったとされます。

昭和34年に刊行された「徳島堰誌」(三枝善右衛門編)には「主目的は、上円井から鰍沢迄、幅2間、長さ7里余の運河開鑿の計画であった」とあり、またそれより前、文化4年に作成された「徳島堰由来書」には、当初は用水路の開削のみでなく「上円井村地内より釜無川を引き入れ、同州鰍沢迄里数七里の間用水引き通し、右堰筋通船致すに及び、信州より、、、、」とあります。

実際のところ、着工する前年の寛文4年に兵左衛門が上円井の諏訪神社神主に宛てた証文中に「此度、巨摩郡上円井村より同郡鰍沢迄、巾弐間、長七里余新田堰堀渡し祈願に付、、、」とあるので、この証文の文言を引用したものと考えられ、確かに構想段階では、兵左衛門は用水路の終着点を鰍沢にしていたと考えられます。

鰍沢は、十七世紀初頭に整備された富士川舟運における甲斐国の最大拠点でもありますから、兵左衛門は新たな水路と舟運との接続を想定していた可能性は高いでしょう。しかし、証文中にそのような言葉は無く、先述した由来書などを作成するにあたり、その可能性の部分が補足され、主な目的として語り継がれることになったものと考えられます。

現実的には、先ほど紹介したように、ルート上には掛樋や埋樋などを二十箇所以上設置しなければならず、また、舟を通すには勾配が急すぎて舟を通すだけの水丈を確保出来ないことなどから、そもそも不可能といえます。

徳島堰のルートは、先述した通り、緩やかな勾配を取ることでなるべく長距離先に水を運ぶよう設計されていますが、上円井から曲輪田新田までの距離約17kmで落差は約50mほどとなります。1mにつき約3㎜の勾配と言え平均勾配は約340分の1です。

もし鰍沢まで通水した場合、曲輪田新田の標高が約400m、鰍沢の標高が約250m弱で、距離が約10kmですので、平均勾配はさらに急な約70分の1となります。

通常、船を動かすための運河は、流速が遅く水深が確保できる1000分の1以下の勾配が望ましいそうです。ということは、現在完成している部分でさえも勾配はその3倍の急こう配といえ、鰍沢までとなると、そもそも船を通すことは不可能な斜面地といえます。

それでも船を通す場合、水路部分の勾配は緩やかにしておいて各所に段差を作り、水位調整のための閘門(こうもん)を取り付けることとなります。江戸時代にも閘門の技術は生まれる(徳島堰よりも約60年後に見沼代用水において日本初の閘門が設置される)徳島堰でそれを行おうとすると何十か所と必要となるため、現実的とは言えません。

ちなみに、昭和40年代から改修された現在の徳島堰の勾配は、約1000分の1といいます。そのかわり、ルート内に45か所以上の段差工が設けられているのです。

【写真】段差工の様子

実際に設計をすれば、急勾配の問題と、山から流下する河川を渡る問題がすぐに判明するわけで、兵左衛門も、早い段階で鰍沢までの通水プランをやめ、予定よりも水路の幅も狭め、用水路目的の一本に絞ったとみられます。

矢崎家が受け継ぐ

寛文七年、兵左衛門の後、事業を引き継いだ甲府藩より堰の復旧工事を命じられたのが、武田氏旧臣を出自とする有野村の矢崎又右衛門とその父佐治右衛門でした。矢崎父子はまず数ヶ月かけて測量・設計を行ったのちに復旧工事に着手しますが、工事開始早々の寛文8年5月には立て続けに三度も水害に見舞われ、釜無川の取水口や御勅使川の板せきなど各所に被害が発生します。徳島堰と交差する巨摩山地から流れ出る川の数々は、たびたび多くの土砂を含んだ洪水を起こし、堰を破壊してしまいます。そのため、埋樋のように川と堰とを立体的に交差させて対策するのですが、一筋縄では進められなかったようです。その後も損壊と修復とを繰り返し、寛文10年(1670)に完成へと漕ぎ着けるのです。

それがちょうど今から350年前のことであり、その後も改良に改良を加え、現在まで、南アルプス市の暮らしを支え続けているのです。

【写真】「開削350年 徳島堰」のチラシ

<参考文献>

「徳島堰誌」1959

「続 徳島堰誌」徳島堰土地改良区 2018

【南アルプス市教育委員会文化財課】