途切れることなく一直線に延びる堤防。洪水から人々や町を守る堤防がこうした姿であることは現在では当たり前ですが、少なくとも江戸時代から明治時代の堤防では、途切れ途切れの姿が普通でした。この不連続の堤防は明治時代ごろから「霞堤」と呼ばれるようになります。今週のふるさとメールでは堤の原風景のひとつ、霞堤をご紹介します。

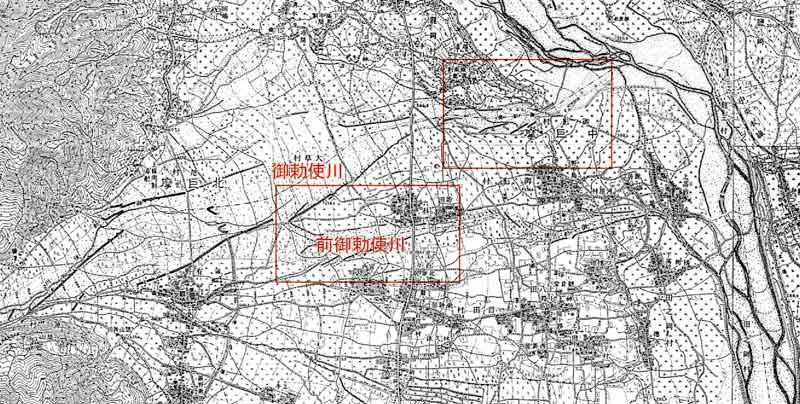

明治時代に作成された御勅使川周辺の地形図を見てみましょう。御勅使川や前々回ご紹介した前御勅使川沿いには、隙間が開いたたくさんの霞堤が描かれています。連続する現在の堤防から見ると、ちょっと不安に感じられますね。けれども、この隙間にこそ霞堤の秘密が隠されているのです。

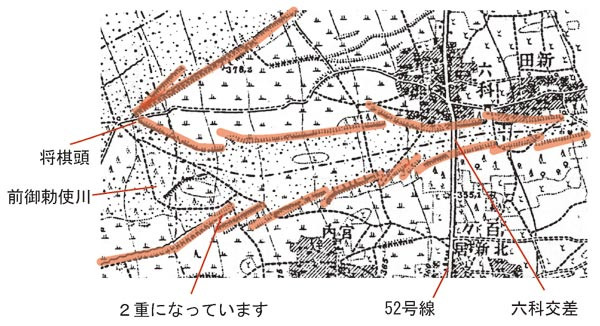

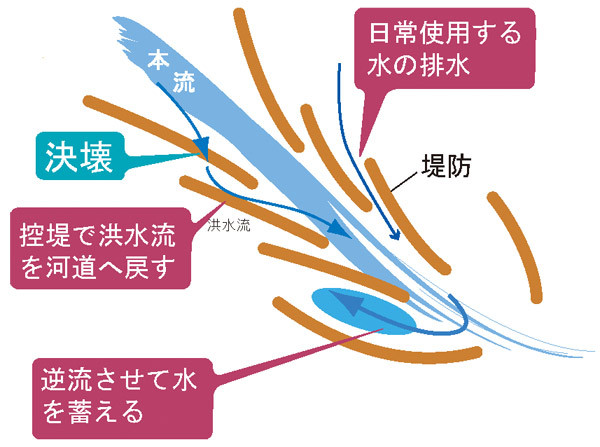

まず、前御勅使川沿いの堤防を見ていくと、不連続に続く堤防の一部が二重になっていることがわかります。これは、上流側の堤防が決壊した場合でも、下流側の堤防が洪水流を防ぎ、あふれた水が途切れた部分から再び河道へ戻る仕組になっていました。また、普段の生活からでる様々な水をこの隙間から川へ流す排水路の役割ももっていました。

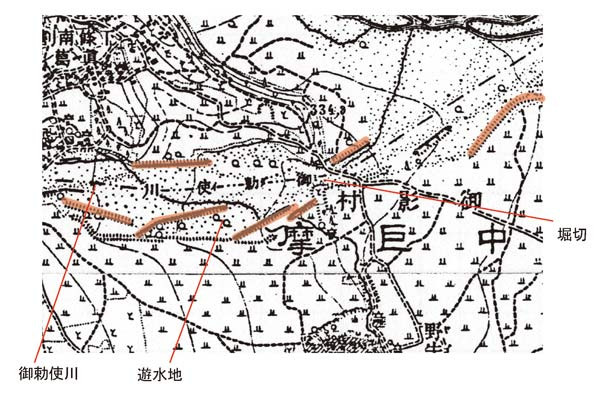

【左】六科交差点付近の地形図(明治時代)=図1の拡大=

【右】霞堤のしくみ

次に御勅使川の堀切橋付近を見てみましょう。前御勅使川に比べると、堤防と堤防の間、つまり遊水地が広く確保されています。増水した時には途切れた部分から水を逆流させ、一時的に水を蓄える機能も果たしていたと考えられます。

このように霞堤は、先人の長い経験を踏まえながら「あふれる」ことも考えて造られた堤防でもあるのです。しかし、比較的傾斜が緩やかな河川では、江戸時代の中頃から、耕地をより広げるために途切れのない連続した堤防が造られ始めました。さらに、明治時代の終わりごろからコンクリートが普及したことで、洪水流に負けない強固な堤防が造られるようになると、御勅使川のような急流河川にも遊水地を伴わない連続した堤防が造られるようになり、霞堤は次第にその姿を消すことになりました。

こうした時代の流れの中で、一度は役目を終えたかに見えた霞堤ですが、近年、霞堤をはじめとするかつての堤防の伝統的な工法が注目されてきます。それは、異常気象に伴う洪水が多発し、現代の技術をもってしても、洪水を完全になくすことができず、むしろ被害を拡大させるケースがあることが明らかになってきたからです。こうした反省から、力で抑え込むばかりの近代的技術一辺倒ではなく、氾濫(はんらん)することも想定して河川整備をしていた伝統的な河川工法が注目され、現代の技術と自然環境との調和への道が考えられはじめているのです。

次回は市内に今なお残る霞堤や発掘された霞堤をご紹介します。

【南アルプス市教育委員会文化財課】