はじめに

令和3年8月29日(日)、山梨県と静岡県を結ぶ中部横断自動車道が開通しました。この開通によって、静岡県静岡市から山梨県南アルプス市を経由し、同県甲斐市まで高速道路で結ばれました。

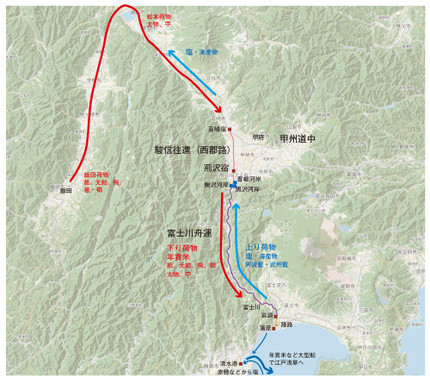

甲斐国は山(信濃)と海(駿河)を結ぶ地域であり、南アルプス市域はまさにそのルート上に位置しています。江戸時代、信州から甲府を経由し江戸につながる甲州道中(現在の国道20号線)の韮崎宿から南に分かれ、市内の六科村や在家塚村、小笠原村、荊沢村を経由し、鰍沢村そして駿河に至る道は駿信往還と呼ばれ、特に韮崎宿から鰍沢河岸までは西郡路(にしごおりじ)とも呼ばれていました。また、鰍沢に設置された富士川の河岸(かし:川の湊、船着場)からは静岡県の岩淵まで富士川舟運が通じていました。この山と海を結ぶ大動脈の西郡路で拠点となったのが荊沢宿です。今月のふるさとメール、江戸時代の荊沢宿を旅してみましょう。

1.駿信往還と下げ米、上げ塩

駿信往還(西郡道)はいわゆる脇往還で、甲州道中のような公式な官道より物資が行き交う商業の道でした。慶長年間から富士川舟運が開通すると、信州から甲斐国内の年貢米がこの道を通り鰍沢河岸に集められ、舟で岩淵(当初は岩本)まで運ばれ陸路で蒲原へ、そこから清水港へ運ばれ、さらに大型船に積み替えられて、江戸浅草の御米蔵まで運ばれました。こうした年貢米やその輸送を廻米(かいまい)と呼びます。一方下った舟の帰りには赤穂の塩や海産物などが鰍沢河岸に引き上げられ、馬に積み替えられてこの道を通り巨摩郡各地や信州へ運ばれました。いわゆる「下げ米、上げ塩」です。このように甲斐国と信濃、駿河と江戸そして全国各地を結ぶ物流のネットワークのひとつとして駿信往還があり、その一番の宿場が荊沢宿だったのです。

【図1】駿信往還(西郡路)・富士川舟運 荊沢宿位置図

【図2】西郡路と富士川舟運 荊沢宿(伊能図に文化財課加筆)

2.荊沢村の始まり

『甲斐国志』によれば、身延の過去帳に書かれた「西郡大市」が現在の古市場、新しくたてられた西郡今市場が荊沢村と言われています。つまり街道沿いの北大師村に市がたてられ、その南に新しく市がたてられたため、北大師村を古市場と呼ぶようになり、新しい市が荊沢村、そして荊沢宿となったと考えられています。荊沢の宿としての役割は武田氏による戦国時代からと推測されていますが、少なくとも元和3年(1617)には荊沢村が伝馬役を勤めていたと考えられています(註1)。

3.荊沢村の様子

宝永2年(1705)の村明細帳から村の様子を見てみましょう(註2)。戸数は210軒、人数596人を数えました。農業のほか、酒屋4軒、糀屋1軒、紺屋5軒、大工一人、鍛治一人、たらゆい(桶屋)一人、医師一人という構成です。酒屋とそれに関連する糀屋が多いことが挙げられます。また注目されるのはこの他に商人が77人いたことです。8人が鰍沢へ買い出し、4人が駿河からの塩や茶を売買し、15人が棒手振りつまり行商、2人は薬を商っていました。多くが駿信往還に関連した商いをしています。そして最も注目されるのが、77人中48人が「塩糀在々へせおい出売申候」つまり塩や糀を村々へ売り歩く商人の多さです。塩は富士川舟運の上り荷として鰍沢河岸で荷揚げされた大量の塩が荊沢宿を通り、中巨摩、北巨摩、信州へと運ばれました。その塩の販売が荊沢宿周辺でも行われていたのです。

4.ちょっと寄り道 麹・糀の話

一方江戸時代の糀、どうやってつくられたのでしょうか。ちょっと寄り道してみましょう。江戸時代の文献をひもとくと、糀の作り方はいくつか方法があります。(1)米を蒸したものを穴蔵に入れて作る、(2)炒った小麦と煮た大豆を混ぜて、麹蓋に入れて作る、(3)炒った大麦と挽き割った大麦と煮た豆を菰の上で作る方法などがあったようです。

(1) 『本朝食鑑』元禄10年(1697):食物本草書

一昼夜浸した粳米を取り出して乾かし、セイロで蒸して飯を作り、ムシロに広げて1日露にあてる。木盤に盛り、土窖(あなぐら)の中に置いてむらすと、大抵三日ばかりで白衣(しろかび)を生じ、これを取り出して用いるものを俗に白麹(しろこうじ)という。これは白醴(さけ)や一夜味噌の類を造るものである。白衣の後一両日を経て、外面に黄赤衣(きあかかび)を生じたらひっくりかえして、内側のまだ衣が生じていない処に黄衣(きかび)が生じるのを待って、それを数回行い、内側外側一様に黄衣を生じるまで置く。

【写真】麹 (『本朝食鑑』国立国会図書館蔵)

(2) 『萬金産業袋(ばんきんすぎわいぶくろ)』享保17年(1732)刊:江戸時代商品学書

小麦一石をよく焙って、ざっと挽き、白豆一石を味噌のようによく煮て、右の小麦と一つにかきまぜ、かうし蓋(麹蓋:麹を作るための木箱)に入れる。

(3) 『廣益國産考(こうえきこくさんこう)』天保15年(1844)刊:農学書

五人家族の家では古い酒樽を三つ用意する。一樽に大豆を六升、ついた大麦を六升づつ入れてつくる。三樽の合計は豆一斗八升、麦一斗八升である。麦を炒鍋で炒って、半分は臼で粗く引きわり、残りの半分は炒ったままで豆を煮たものと一つにして、花を付ける。花を付ける時は、五月から十月上旬迄は、家の隅、物置杯の土間に菰(こも)を敷いて、その上に筵を引いて、そこへ豆と麦を合わせたものを一寸五分位の厚さにして広げ、夏場は上に覆いをすることなく置く。九月になったら菰一枚、十月上旬には二枚重ねて覆いをするようにする。覆いをする前にススキの葉を少し糀の上に置くとよい。

【写真】醤油づくりのための麹づくり(『廣益國産考』国立国会図書館蔵)

では、このようにして作られた糀を売る糀売り、どんな商売だったのでしょうか。江戸時代、南アルプス市域の村明細帳を調べたところ、「糀売」が登場するのは、荊沢村とその北に続く古市場村、鮎沢村の3か村だけです。古市場の宝暦明細帳に「稼 男ハ農業之間並平日ハ日用或ハ塩糀木綿種等」や天保3年には「一稼 男ハ農業之間日用或者塩糀木綿実等売買其外時々之品少々宛売買仕候女ハ木綿糸とり並織出申候」と書かれていて、農業の合間の余業として糀売が行われていました。江戸時代後期に刊行された『守貞謾稿』には「麹売」が掲載されています。それにも、麹売りは中秋以降冬に売りあるくと書かれていて、村明細帳と一致します。ではなぜ荊沢宿周辺で糀売が行われていたのでしょうか。確かな答えは不明ですが、甲西町誌によれば、近代では各家庭で糀や味噌、醤油などが作られていたことから考えると、宿場であった荊沢宿では糀作りが専業化され、街道の酒屋や各村々へ売りあるく伝統が形成されていったのかもしれません。

【写真】麹売(『守貞謾稿』国立国会図書館蔵)

5.行き交う馬と物資

ここで荊沢宿を通過したモノに注目してみます。増田廣實氏の研究によれば、嘉永7年(1854)の宿継荷物は2440駄で米を合わせると約1万1千駄を数えます(註1)。下り荷物、つまり信州方面から韮崎宿を通り、荊沢宿からさらに鰍沢宿に荷継ぎされたものは、年貢米のほか、太物、苧(麻)、薬、元結、紙、傘、笠、椀、箸、櫛などでした。特に紙、元結、椀、箸、櫛は信州飯田方面からの荷物で、飯田荷物と呼ばれていました。一方鰍沢宿から荊沢宿を経由し信州へ運ばれた上り荷物は塩や海産物のほか、阿波藍、武州藍、繰綿、篠巻、中綿などです(註3)。背に米俵や椀や櫛などを乗せた馬が鰍沢方面へ下り、一方塩や藍玉を背に積んだ馬が韮崎宿を目指す、そんな光景が目に浮かんできます。

来月号では荊沢宿内を旅してみたいと思います。

註1 増田廣實 2005『商品流通と駄賃稼ぎ』 同成社

註2 甲西町誌資料編

註3 江戸時代の文献では現代でいう「塩糀」を掲載する主な文献は『本朝食鑑』に限られ、一般的な用語とは考えにくいため、「塩と糀」と解釈しました。

註4 連載 今、南アルプスが面白い 2021月6月15日(火)江戸時代の南アルプスブルー ~村々の藍葉栽培と藍染~

【南アルプス市教育委員会文化財課】