雨が降り続く梅雨も終わりを迎え、来週には関東でも梅雨明けとなりそうです。近年地球温暖化による気候変動が原因で、日本各地で極端な豪雨による災害が毎年起きています。かつて山梨県は洪水に悩まされた地域の一つで、明治時代には水害が頻発しました。特に明治40年・43年の大水害はその惨状から詳細な記録が残され、被害状況も広く知られています。一方明治29年9月に山梨県内各地で発生した水害は上記と比べ記録が限られ一般的に知られていませんが、南アルプス市域や甲府盆地中央部の歴史を大きく変えた水害の一つです。

今回および来月号のふるさとメールでは、これまで知られている行政資料とともに、この水害を伝えた『山梨日日新聞』と『甲府新聞』の記事を参照し、その実態にせまってみたいと思います。なお、この水害については、2008年10月15日号でもその概要を取り上げました。

2008年10月15日(水)近代水害の記憶 明治29年の大水害と前御勅使川の終焉

1.明治29年水害の概要

降 雨 日 9月6~12日

総 雨 量 399.8mm(『釜無川の水害』より)

死 者 33人

流失破損 約500戸

浸 水 4,729戸

堤防決壊 329箇所 延長8,655間(15.7km)

堤防破損 2,445箇所 延長120,493間(約219km)

概 要 御勅使川が旧源村で氾濫、前御勅使川に入り、洪水流が旧御影村・田ノ岡村を襲いました。中でも下高砂は御勅使川、前御勅使川、釜無川の洪水流で集落や田畑が流され、多大な被害を受けました。増水した前御勅使川は釜無川を衝いて龍王二番堤など対岸の堤防を破り、釜無川左岸の龍王村や玉幡村など諸村にも被害を及ぼしました。この他大和川、滝沢川、荒川、富士川など多くの地域で洪水が発生しました。

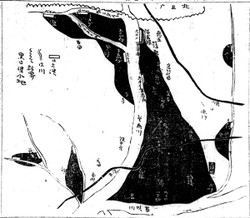

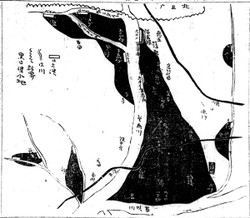

【甲府新聞 明治29年9月15日付 水害被災地図】

2.水害タイムライン

今回は御勅使川とそれに合流する釜無川の流域を中心とした被害状況を下記の資料を基に整理し、タイムラインとしてまとめてみました。

菊島信清 1981『釜無川の水害』

白根町誌編纂委員会 編 1969『白根町誌』

八田村編 2003『八田村誌』

早川文太郎・須田宇十 1911『山梨県水害史』

山梨県 1997 「明治元年より二十九年までの釜無川筋水害の状況」(『山梨県史 資料編14 近現代1 政治行政1』第99号文書)

『明治廿九年度 水害関係書 御影村外一ヶ村組合役場』(南アルプス市蔵)

『山梨日日新聞』

『甲府新聞』

※以下「■」はマイクロフィルムから判読不能の文字を表しています。

〇明治29年水害タイムライン

9月4日 降水量1.8mm

9月5日 降水量3.8mm

9月6日 降水量4.8mm

9月7日 降水量17.7mm

9月8日 降水量102.4mm 水害の発生

「〇県下出水彙報

御勅使川字三番五番石腹延長拾五間決潰 枠、牛共流失す。 同川野牛島大聖寺前急施工事危険水防中 高砂一番続枠二三流失 鼻の方危険(『山梨日日新聞』明治29年9月9日)」

山梨日日新聞9月9日に「県下出水彙報」の項目が加わり、この前日9月8日の102.4mmを記録する豪雨を経て本格的な水害が発生したことがわかります。上記のように御勅使川扇状地扇頂部に位置する源村有野の石積出三番・五番堤が決壊し、ここから御勅使川、前御勅使川の洪水が発生したと考えられます。

「御勅使川決堤 中巨摩郡御勅使川增水五六尺に及仝郡源村へ切込んとするより日々水防人夫千五六百人にて防御したるも其効なく遂に矢崎孝太郎氏家屋の裏手より切れ込み千俵地以上の田を流失したり 此の防水中同地近?に田畠を有する同郡在家塚村齋藤博氏百田村竹内甚兵衛氏等は日々十数俵宛の米を水防人夫の粮米として仕送りたるよし(『山梨日日新聞』明治29年9月17日)」

上記の記事には堤防の決壊を防ぐため、1500?1600人もの人々が水防活動を行なっていたとあります。これは有野村だけでなく下流の村々の人々を含めたでしょう。なぜなら石積出が決壊すると下流の村々へ洪水流が押し寄せ、御勅使川扇状地に立地するさまざまな地域で大きな被害が出るからです。江戸時代から有野村水下21ヶ村の人々が石積出の水防活動を担っており、その伝統が明治時代にも姿を変えて反映されていたと考えられます。実際に石積出三番・五番が決壊した後、一番から字裏田堤まで堤防が流失し、洪水流は有野行善寺付近から入り、前御勅使川沿いの百田村、下流の曲輪田新田、桃園にも被害が発生しました。一方で釜無川沿いでも河川が増水し枠などの水制が流失する中、必死の水防活動が続けられていました。

【明治29年9月有野行善寺付近水害写真 『白根町誌』より】

2007年12月29日(土)御勅使川扇状地の生命線 石積出(いしつみだし)

9月9日 降水量40.5mm 浅原橋の落橋

午前3時 浅原橋が釜無川の増水によって落橋。

「中巨摩郡の出水 中略 田の岡村二番堤防は過日取水の際欠壊(『山梨日日新聞』明治29年9月9日)」

ここで御勅使川と前御勅使川の洪水を伝える明治29年9月15日付の記事に注目してみます。

「〇県下出水彙報

田ノ岡及御影の水害 中巨摩郡出水況の全躰は未だ知るを得ざるも其一班を聞くに同郡田之岡村は四番より五番までの間改修堤防凡そ四百間破壊し堤内田畠十五六歩押流したり 又前御勅使川堤防破壊箇所無数にして田之岡村榎原組は田畠全部押流され人家擧て浸水す 下高砂組は五戸を除き他は悉く浸水したり 又御影村は前御勅使川の堤防無数破潰し該村中央を横断し上高砂組に注ぎ同組は縦横に浸水を被り田畠人家の被害夥しく丁年者は防水に■夜忙はしく老少は狼狽號泣する躰目も當てられず加ふるに野牛嶋六科組の貧民は食料の欠乏を告げ居れり

前御勅使川の水害 同川筋に於ける御影田之岡両村の被害状況は別項に記載したるが尚ほ聞く所に拠れば同川筋は百田村の内百々の堤防四箇所上八田堤防ニ箇所御影村にて都合十六箇所の堤防を決潰したり 此の堤防の間数都合二千百廿二間して外に欠損せし處千七百四十間ありと(山梨日日新聞明治29年9月15日)」

この記事の出来事の正確な日時は不明ですが、9月8日に有野の石積出が一部決壊したことを考えれば、その洪水流が前御勅使川に流れ、両岸の堤防を壊し少なくともこの日に上八田村や百田村、御影村、田ノ岡村に大きな被害が発生したと推測されます。さらに山梨日日新聞9月19日の記事を参照してみましょう。

「〇県下出水彙報

御影水害 今回の出水にて被害最も惨烈なりしは中巨摩郡御影村なるが尚ほ出水当時の状況を聞くに同村の内野牛嶋上高砂の両組へ御勅使川及び釜無川数箇所の堤防一時に決潰し濁流混々として渦捲き注ぎ入りたるは恰も夜半頃なりしを以て何れの人家にても避難の要意をなしたる衰なく水音の凄まじきに驚き慌てて駆出し四邊の樹木に■登りて僅かに危険を避けたる者多かりし 是等の人々は大聲を挙げて救助を求むるも水量五尺餘に達し■らさは暗■も危険言ふばかりなければ救助に赴く者なく何れも樹上にて夜を明かし翌朝に至り辛くも浸水せざる地方に避難したりといふ昨今の調査に縁れば土砂押入りなるため埋没したる家屋十四戸目下家屋内を通水 傾斜せるもの七戸土砂押入り傾斜せるもの三十二戸田畑凡そ三十九町歩■は浸水のため概ね数獲■見込なし其他道路橋梁の流失破壊等は枚■するに遑らずといふ(『山梨日日新聞』9月19日)」

このように御影村の上高砂では夜堤防が決壊し、慌てて外の樹木の上に避難して夜を明かし、翌日救助され避難できた危機的な状況であったことがわかります。家や田畑は土砂で埋没しました。

9月10日 降水量56.7mm

「〇県下出水彙報

釜無川二番堤の危険 中巨摩郡龍王村部内釜無川の一番堤を防御し居る中昨日午前に至り二番堤防危険となり玉幡龍王の両村内警鐘を乱打して各戸人民の出張を促し水防に尽力せり(『山梨日日新聞』明治29年9月11日)」

9月11日の新聞記事では、御勅使川下流の御影村や釜無川左岸を守る堤防の欠壊は報告されていません。御影村の水害については被災直後で交通が寸断され、正確な情報が伝わっていなかったことが原因と考えられます。一方御勅使川、前御勅使川から大量の土砂、水が釜無川に流れ込み、増水によって釜無川左岸の堤防決壊が目前に迫る中、龍王村や玉幡村でも多くの人々が必死の水防を行なっていたことがわかります。

11日 降水量141.7mm

午後2時頃から雷鳴も加わって、釜無川の水量は一丈二尺(3.6m)に達する。

午後11時頃、下流の村々の人々が数日間かけて水防に尽力したが、釜無川左岸の玉幡村分の字十二番改修堤が欠壊、12日までに百六十間(290.9m)流失。小井川村分七十間余(127.2m)欠壊。

「〇県下出水彙報

同上龍王発電 釜無川玉穂村地内にて危険な場所あり今暁来益す危し目下全村にて水防中

同上龍王発電 釜無川龍王村二番堤凡そ廿間餘決潰辛ふして防止せり 他にも危険の個所あり(『山梨日日新聞』明治29年9月12日)」

さらに甲府新聞では「出水続報」に詳しくこの時の状況が書かれています。

「一昨日(11日)午後少しく降り止み夕方に至りて日光を洩らしてるより安心せし處 午后八時前後に至り釜無川玉幡村の改修堤防危険の急報ありて全村民は数百人孰れも必死となり 奔走至らざるなかりしも午前三時玉幡村の堤防百二十間余を欠壊したり されば前日来■湧し来れる濁浪は非常の猛省を以って破壊の箇所より侵入し來りて 折しも篠を束ねたる如き雨はいとど烈しく男女の■■は怒涛の響と相和し凄まじさ云ふ斗りなく見る 近傍各村へ押し寄せ來りてうの逆流は奔馬の如き勢を以って家屋を押し流し惨状非常に甚しく 宛然一大湖を現したるが如し 又た十時に至りて龍王二番堤凡そ百五十間斗り破壊し濁浪は非常の勢を以って押し寄せ来り 信玄堤に突き当り怒れる水勢ハ彼方に逆流して玉穂決潰の浸水と合し一層猛威を悉にし人家の浸水するもの無数にて死傷未だ知るを得ず(『甲府新聞』明治29年9月13日)」

このように昨日一度弱まった雨が再び豪雨となり、11日の夜ついに釜無川左岸の玉幡村字十二番が決壊し、甲府盆地中央部に大きな被害が発生しました。

12日 降水量30.4mm

午前10時頃 龍王村分字二番改修堤崩壊。龍王村の民家を衝き、戸数108戸と土蔵を合わせ290棟は数日間浸水。罹災者中一時救助を受けた人、男性108人、女性262人。

洪水流は常永村に入り、常永川と合流、常永川通字信玄堤(龍王の信玄堤ではない)に衝突。防御活動の甲斐なく欠壊。飯喰分一ヶ所十七間、河西分二ヶ所四十二間(76.3m)欠壊。河ノ西組は島状に孤立し、上河東はほとんど全組浸水する。

「〇県下出水彙報

昨十二日■龍王玉幡村急報 八幡村第十二号堤防以下凡百二十間昨夜十二時頃より漸々上越をなし防御の術全く無き 三時頃切込み目下常永川堤防にて防御中

同上龍王村急報 二番堤瀬■のため衝突 防具二箇所流出防御中

同上午前九時急報 二番堤長七八間今朝より欠始専ら防御中

同上午前9時半急報 二番堤決潰の際居合わせたる人夫十二名行方不明となれり

同上午前10時龍王急報(『山梨日日新聞』明治29年9月13日)」

上記の記事から昨日夜玉幡村の堤防が決壊した後、常永村および龍王村では必死の水防活動が続けられましたが、常永川堤防、龍王村二番堤が決壊、甲府盆地中央部に大きな被害がもたらされました。

9月15日

雨が上がり、各地の被害の状況が徐々に明らかになってきました。『山梨日日新聞』、『甲府新聞』ともに山梨県内の被害状況をまとめる記事を掲載しています。今回お伝えした他の地域および災害後の状況については次号でご紹介します。

【南アルプス市教育委員会文化財課】