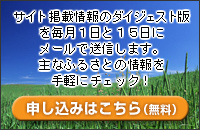

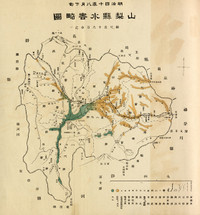

今から約114年前の明治40 (1907)年8月22~28日、台風による大雨が山梨県に降り続き、笛吹川や重川、日川、釜無川をはじめとするいくつもの河川が決壊、死者233人、流された家屋は約5,700軒以上、山崩れは約3,334箇所にも及ぶ大水害が起こりました。明治時代は洪水が頻発した時代ですが、それでも当時の新聞を見ると水害の大きさが「未曾有」の言葉で繰り返し表現されています。南アルプス市域では上高砂・下高砂、下今諏訪の釜無川の堤防が決壊、さらに下流の「将監堤一万石」とうたわれた鏡中條の将監堤が決壊し、浅原、藤田、田島、西南湖、東南湖、泉、鰍沢などの村々に甚大な被害が出ました。

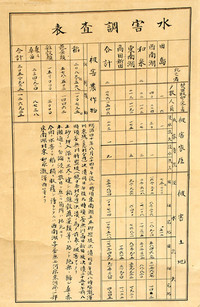

【写真】明治40年水害図 『山梨県水害史』

「同堤防(将監堤)は付近の住民に取りては咽喉部とも云うべく然ればこそ築堤の如きも全力を慈(これ)に傾注して萬世の安固を期したりしなり、然るに今回の出水は実に近古未曾有と云うべく降り灑ぐ・・・(中略)・・・南湖村・・・何も生きたる心地なく(僅)かた屋根棟に避難し生命を全うしたる有様をりしが・・・長久寺に避難民を収容し救助しつつある者千二百人余なり、同村(南湖村)は昨三十九年大火(水?)災を蒙り、今年又た未曾有の水害を被り」

『甲斐新聞 明治40年8月31日』より。()は文化財課が加筆・修正

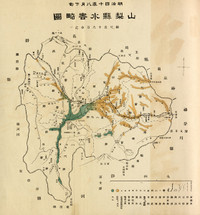

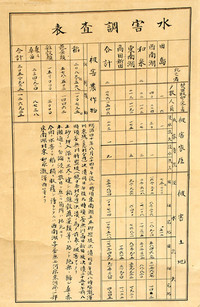

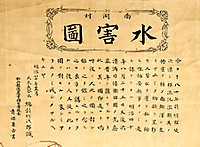

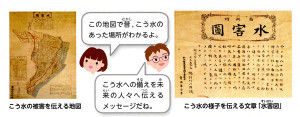

この時の被災状況を詳細に記録したのが南湖村水害図です。水害図には被災した地図とともに村ごとの死傷者数、被害家屋、被害土地や農作物、堤防の破堤日時や状況が詳しく記載されています。この水害図を製作したのは南湖村の私塾天民義塾で、塾長であった国学者綿引健(通称竹次郎)がその経緯を詞書に書いています。

【写真】南湖村水害図

【写真】南湖村水害図詞書

「今から80年前、将監堤が決壊して(釜無川が)氾濫しその惨害を極め、南鰍沢に至って止まった。時が移りゆく中で、人々は周りの人々のことを考えず、自らの安全ばかりを追い求めるようになったが、明治40年8月25日、再び(将監堤が)決壊し、(その被害は)見渡す限りすさまじくいたましい状況で、田園の荒廃は昔(の水害)と比べてさらにひどい状況である。この図がその時の状況である。どうか後世の人々よ、この図を鑑みて、よく考え、よい方策を講じてください。それをしなければ、この図を見てただいたずらに哀しむだけで、戒めとはならないでしょう。

明治四十年十二月

天民義塾長 綿引竹次郎 識

私立報徳農業補習学校長 青沼兼吉 書」『南湖村水害図詞書』より(文化財課意訳)

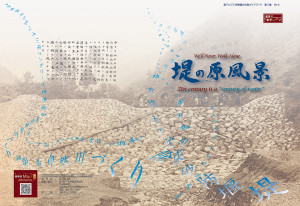

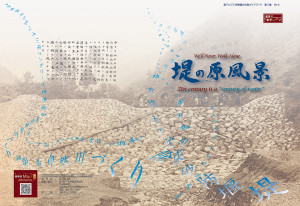

【写真】綿引健

この言葉に出会った時、強く心を揺さぶられました。その言葉のとおり、水害図を見ても過去の歴史として見ているだけの自分がいたからです。「嗚呼後ノ人・・・」、この言葉からは静かな魂の叫び声と切実な祈りが伝わってきました。先生の声に導かれるように、防災の講座や広報の記事で水害図を取り上げ、水の歴史文化を扱った『堤の原風景ver4』(2021年3月改定 現在ver5)ではその内容とともに裏表紙にこの言葉を掲げました。言葉は読んだ人や聞いた人の心にも響き、来年度小学校の副読本にも掲載されることが決まりました。100年以上前の言葉が現代の私たちの心を動かしているのです。

【写真】堤の原風景ver4

【写真】南アルプス市社会科副読本 防災の頁

綿引健が塾生とともに水害図を製作したのは被災した年の12月、水田は一面砂礫で覆われ、山梨県全体も復興どころか「災害後の甲州は最後の甲州」と揶揄されるほど、被害は深刻な状況でした。笛吹川流域では住むことができなくなった地域もあり、後に北海道への移住計画が立てられ約3千人が移住を余儀なくされました。このような状況の中で水害図が作られ、この言葉が生まれました。

綿引健は水戸弘道館で国学を学び、学友であった有野村の矢崎貢に請われ、有野村で漢学を教えました。その後鏡中條、次に小笠原の私立高等英和学校で教え、明治22年頃には荊沢の市川文蔵に請われ、法泉寺で開かれていた学術研究会で教えることになります。この私塾は明治34年新学舎が完成すると天民義塾と改称され、多くの青年が集ったと伝えられます。しかし明治39年、大雨が降り続き、県内各地で大水害が発生、できたばかりの学舎が流されてしまいます。そのため天民義塾は西南湖へ移転されることになります。新天地で広く人を育てようとした矢先にまた大水害を経験したのです。

『甲西町誌』によれば、綿引先生は近所の悪童が企てた落とし穴に落ちても怒ることはなかったほど温厚な性格でした。そんな温厚な先生が残した力強いメッセージ。なぜ綿引先生は水害図を作り、未来への言葉を残したのでしょうか。残された漢詩に先生が大切にしてきたものが表現されていました。

釣魚記

「竿を堤塘の曲々に投ずるに一陰影無し。斜陽灼き四体汗するこれなり。之を久しうして標没し魚を得。竿を投じ魚を得。魚を得る事一十なり。暮色蒼然として山巓黄金を彩り山腹翠羽を帯ぶ。炊姻空冥に入り帰路に就く。梵鐘は水を度り涼風衣に入る。鳥声洩々蛙嘱閣々興涯なし家に帰るに門生は庭に迎え婦は戸に待つなり。魚を観て婦は笑を含み悦懌するなり。門生は手を拍て嵯歎す。」

『甲西町誌』より抜粋

「坪川の堤防上で魚を釣り始めたがまったく釣れなかった。それでも汗をかきながらずっと続けていると夕暮れになったころ一匹一匹釣れ始め、十数匹の魚が釣れた。山頂が黄金に彩られ、山々は深い緑色に染まっていく。家々のかまどから煙が天にたなびくころ帰り道についた。お寺の鐘の音は川の上を渡るように響き、涼やかな風が懐に入ってくる。鳥の声が響きわたり、蛙の声もはてしなく聞こえてくる。家に帰ると門人たちは庭で出迎えてくれて、妻は屋内で待っていた。魚を見ると、妻は微笑み、門弟たちは手を叩いて喜んだ。」

(上記の文を要約)

「先生、大漁ですね!」「おかえりなさいませ。晩御飯のおかずができてよかったです。さっそく夕食にしましょう。」門弟や妻の笑顔ととともにこんな声が聞こえてきそうです。

好きな釣りを楽しみ、笑顔に包まれた夕暮れ時の穏やかな時間。詩文から日々のなにげないくらしのぬくもりが伝わってきます。私がこの文章を書いている目の前には八ヶ岳の山々が薄紅色に彩られ、早咲きの桜の花が風に揺らいでいます。遠くから鳥の鳴き声。家路を急ぎ行き交う車の音。手を繋いで散歩する親子の姿。いつものなにげない日常の風景が広がっています。

綿引先生が水害によって失ったもの、水害後に取り戻したいと考えたのは、こんな何気ないそして大切な日々のくらしだったのでしょう。こんな思いはさせたくない、そのためにできるだけ備えてください。この強い想いは現代さまざまな災害で被災された多くの方々が語る言葉と重なります。災害を忘れないことはとても難しいことです。けれど繰り返しそれらの多くの言葉に出会えるのなら、忘れそうな日々の大切さをまた気づかせてくれるはずです。

【南アルプス市教育委員会文化財課】