旧川上村浅野長右衛門が製作し売り歩いた藍玉。今月はそれを原料にする藍染めと藍葉生産の歴史を振り返ります。

藍染めに使われる蓼藍(たであい)は奈良時代以前に中国から日本にもたらされ、平安時代の『延喜式』には藍で染められた色名や分量が記されています。この頃の藍染めは刈り取ったばかりの藍の葉を使う生葉染めが主流で、藍が茂る旧暦の6~10月が染色の時期でした。平安時代には藍葉を水と灰汁を使って色素を沈殿させ、それで染める方法が行われていた可能性も指摘されていますが、藍の葉を発酵させて蒅(すくも)を作り、時を選ばず染める技術が確立するのは、室町時代と考えられています。江戸時代に入ると木綿が庶民の普段着として普及するのと合わせ、藍は武士だけでなく庶民の染料として広く使われるようになります。甲斐国志に「奈古(南湖)白布ト云フハ木綿ノ好キ処ナリ」と見えるように、県内有数の木綿の産地であった市内にも藍染めが普及し、各集落には「紺屋」が営まれました。

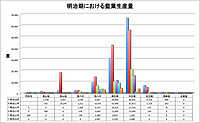

次に藍染めの原料である藍葉に目を向けてみましょう。明治時代の『山梨県統計書』から明治時代の郡別藍葉生産量をグラフ化してみると、県内ではとびぬけて中巨摩郡の生産量が多いことがわかります。中でも旧落合村は明治15年特産物統計によると4,900貫(『甲西町誌』)で、明治18年中巨摩郡全体の藍葉生産量が66,455貫を考えると、旧落合村が県内でも有数の藍葉生産地であったことが指摘できるでしょう。旧落合村は浅野家のある旧川上村の隣に位置しており、こうした藍葉の生産地であったことが、浅野家が「藍屋」を営む基盤となっていたと考えられます。

県内における藍葉生産は明治21年までほぼ増加しますが、それ以降急激に生産量が減少し、明治30年代以降は県内各地で藍葉生産が行われなくなります。これは明治20年以降安価なインド藍の輸入が本格化したことにあります。日本を代表する実業家として著名な渋沢栄一は埼玉県で藍玉商の家に生まれ、インド藍の輸入に圧迫された日本の藍を復活させようと明治21年小笠原諸島での栽培を目指しますが失敗し、明治28年には青木商会を設立、逆にインド藍の輸入を開始しました。このエピソードは、大きく転換しつつある日本の藍染めの時代背景をよく物語っています。さらにノーベル化学賞も受賞したドイツ人科学者アドルフ・フォン・バイヤーが明治13年(1880)人工的に藍の染料となるインディゴを作る技術を発明、それを明治30年(1897)世界最大の化学メーカーとなるBASF(ビーエーエスエフ)が工業的に合成する技術を確立し、同年から日本への輸出が開始されたことによって、全国各地の藍葉・藍玉生産が衰退、その波は南アルプス市にも波及し、明治時代末、浅野家の藍玉生産は幕を下ろします。

長右衛門が神代桜で歌を詠んだのは明治23年。インド藍の輸入が本格化しつつあり、日本の藍葉生産が衰退し始める時期です。そしてその歌を石碑に刻み神代桜の傍らに置いたのが大正9年。明治30年代以降、化学染料が普及し、藍玉生産が色あせていった時代。長右衛門77才の早春、紺屋仲間に囲まれながら詠んだ歌とともに、盛んだったころの藍玉作りの思い出を石碑に留めようとしたのかもしれません。

【南アルプス市教育委員会文化財課】