南アルプス市は、山梨日日新聞社とタイアップして「南アルプス市ふるさとメール」を発信しています。ふるさとの最新情報や観光情報、山梨日日新聞に掲載された市に関係する記事などをサイトに掲載し、さらに会員登録者にはダイジェスト版メールもお届けします。お楽しみください!

市役所便り・イベント情報

連載 今、南アルプスが面白い

ふるさとニュース

山梨県内のニュース

カテゴリ

アーカイブ

プロフィール

山梨県の西側、南アルプス山麓に位置する八田村、白根町、芦安村、若草町、櫛形町、甲西町の4町2村が、2003(平成15)年4月1日に合併して南アルプス市となりました。市の名前の由来となった南アルプスは、日本第2位の高峰である北岳をはじめ、間ノ岳、農鳥岳、仙丈ケ岳、鳳凰三山、甲斐駒ケ岳など3000メートル級の山々が連ります。そのふもとをながれる御勅使川、滝沢川、坪川の3つの水系沿いに市街地が広がっています。サクランボ、桃、スモモ、ぶどう、なし、柿、キウイフルーツ、リンゴといった果樹栽培など、これまでこの地に根づいてきた豊かな風土は、そのまま南アルプス市を印象づけるもうひとつの顔となっています。

お知らせ

南アルプス市ふるさとメールは、2023年3月末をもって配信を終了しました。今後は、南アルプス市ホームページやLINEなどで、最新情報や観光情報などを随時発信していきます。

2009年1月

2009年1月30日 (金)

もうすぐ立春

2009年1月15日 (木)

大きな夢に向かって

先日の成人式では、市内の908人が新たに大人の仲間入りをしましたが、少子化の影響か、昨年に比べやや少なくなっていました。

しかし、会場には華やかな晴れ着やスーツ姿の新成人が互いに久しぶりの友との再会を喜び合い、お互いにカメラのシャッターを切っていました。

ファインダーを通して見た彼らのあふれんばかりの笑顔の向こうには、雲ひとつない青く澄んだ空が広がっていました。

これからも大きな夢に向かって、いつまでも初心を忘れることなく素敵な大人になってほしいと願っています。

イベント情報 【十日市】

「ないものは猫の卵と馬の角」と言われるほど多彩な商品が並ぶ十日市です。

|

【南アルプス市 広聴広報課】

2009年1月 1日 (木)

新春に舞う 伝統ある獅子舞

お正月に向け、「下市之瀬獅子舞保存会」の方たちが昨年の暮れまで練習を重ねてきました。獅子の動きを出すためでしょうか、両足のひざ部分をひもで縛り、汗だくになって獅子舞の練習に励んでいました。

今年は、元日から福祉施設で獅子舞を披露することになっているということです。寒い冬に地域の伝統を守って毎年行われている「獅子舞」。この先、何年も何十年も続いてほしいと願っています。

【南アルプス市 広聴広報課】

2009年1月 1日 (木)

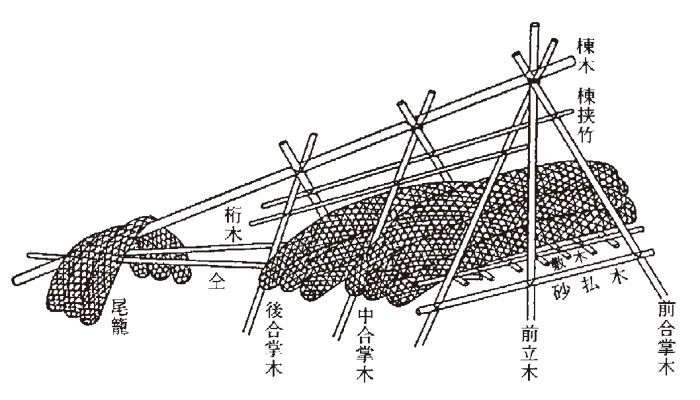

竹蛇籠 ~現代に残る伝統の治水の技術~

新年あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

|

| 【写真】釜無川に置かれた聖牛 信玄堤 |

蛇籠とは、円筒形に編んだ籠の中に石を詰めたもので、江戸時代には、治水の要として数多く作られました。籠の素材は粗朶(そだ)や柳などもありましたが、主流は竹でした。しかし明治時代に入り、鉄線で編んだ鉄線蛇籠が現れると、竹蛇籠が使われる機会は減り、戦後には鉄線蛇籠が急速に広まって、昭和30年代後半以降、竹蛇籠は姿を消します。

【左】鉄線蛇籠

【右】大聖牛(だいせいぎゅう) 『地方凡例録』より

しかし現在でも、その技を伝える方がいらっしゃいます。市内でも最も治水に苦労した地域のひとつである上高砂にお住まいの斉藤さん、清水さん、森本さんです。それでは、その技術の一端をのぞいてみましょう。

蛇籠に使う竹は太さ3寸(約9cm)と4寸(約12cm)ものを使い、まず、竹の先に鎌で十字に切れ込みを入れます。次に、地面に突き刺した別の竹と右手に持ったもう一本別の短い竹を十字に組んで、最初の竹の切れ込みに合わせたら一気に左手で竹を押しやります。「シュコーン、シュコーン」という小気味よい音がしたかと思うと、あっという間に竹は4つに裂け、割竹ができあがります。これぞまさしく破竹の勢い。そして、間髪いれずに鎚(つち)を持つとリズミカルに竹の節目をたたきつぶしていきます。続いて割竹の先端を折り、曲げやすくするために竹の中身をはぎ取ります。

これで下準備が完了しました。いよいよ編みに入ります。まず、太さ3寸のものを割った割竹を2本ずつセットにして合計6本を正六角形になるように置きます。それぞれ互い違いに置くことがポイントです。次に太さ4寸のものを割ったやや太めの割竹で輪を作りながら、これと最初の6本を交互に編み込んでいきます。竹が広がらないように引き締めながら、同じ太さになるように調節するのが職人の腕の見せどころです。最後に端を丸めて完成です。籠に詰める石は、現場で手ごろなものを調達し、網の隙間から投入されました。

森本さんによれば、蛇籠作りは昭和20年代から30年代の初めまで、上高砂の仲間と、農閑期の1~2月に行っていたそうです。地元の上高砂の四ヶ村堰(せき)取水口に並べられた牛用として作ったこともあれば、富士川河口付近の河川改修工事に際して仮設堤防の護岸用に作ったこともあったそうです。また、山梨県に大きな被害をもたらした昭和34年の台風7号の時には、韮崎市へ協力し、風雨の中、船山橋付近で多くの蛇籠を作って堤防の決壊を防いだそうです。

かつてさかんに作られていた竹蛇籠も、現在はほとんど見られません。しかし、この自然の素材を生かした、環境への負荷が少ない伝統的な工法は、環境問題が叫ばれている昨今、再び注目を集めています。

斉藤さん、清水さん、森本さんが作った蛇籠は、山梨県立博物館で現在行われている「信玄堤」展に展示されています。博物館へ足を延ばして、かつて私たちの生活を支えた竹蛇籠とその見事な伝統の技をご覧になってはいかがでしょうか。

【南アルプス市教育委員会文化財課】